No.115

Issued: 2006.12.28

2006年環境重大ニュース

EICネットの環境ニュース編集部では、2006年に紹介した数々の記事より、国内編・海外編 各10件ずつを「重大ニュース」として選定しました。

やや偏りはあるかも知れませんが、今年1年の国内・海外における環境ニュースをふりかえるきっかけにしていただけると幸いです。

【国内環境重大ニュース 目次】

海外編とともに、2006年の環境重大ニュース(十大ニュース?)の国内編をお届けします。独断と偏見で決めています。

振り返ってみると06年は、容器・包装、バイオマス燃料、木材製品、マグロなど、身近なモノの扱いに変化を及ぼす動きが目立ったように思います。

第1位:温暖化防止、2013年以降の枠組みについての検討スケジュール決まる

11月にケニアのナイロビで開催された「第12回気候変動枠組条約締約国会議・第2回京都議定書締約国会合(COP12・COP/MOP2)」で、「2013年以降の気候変動対策の枠組み」決定に向けた議定書見直しの検討スケジュールが決まりました。

先進国・経済移行国の温室効果ガス削減目標を定めた「京都議定書」が想定しているのは2012年までの気候変動対策。「2013年以降」については、削減の責任が課せられることを警戒する途上国の反発もあって話し合いが進んでいませんでしたが、ようやく交渉が具体化してきました。

なお日本は公式会議以外に南アジア、東南アジア、東アジア(中韓モンゴル)、EU各国との対話を開催したほか、京都議定書を補完する技術移転の取り組み「クリーン開発と気候に関するアジア太平洋パートナーシップ(APP)」の活動、英国との共同研究「脱温暖化2050プロジェクト」など、国際交渉を後押しする活動を多角的に展開しました。

しかし2005年度時点の日本の温室効果ガス総排出量(速報値)は90年度の総排出量を8.1%上回る13億6,400万トン(二酸化炭素換算)。日本が約束した「90年比マイナス6%」達成はあいかわらず厳しい状況です。

温暖化で崩壊が懸念される南極棚氷(提供:環境省、撮影:2006年2月)

南太平洋に浮かぶ島国ツバル 海面上昇によって浸食される砂浜(提供:環境省、撮影:2006年8月)

【関連ニュース】

第2位:モノを買う側の姿勢も問われる 容器包装リサイクル法改正

「容器包装リサイクル法」の大幅改正が6月に成立し、07年4月1日から完全施行されることになりました。

この改正は、容リ法の中に施行(97年)から10年後の見直しが規定されていることを踏まえて策定されたもので、(1)容器包装を一定量以上利用する事業者に対する排出抑制取り組み状況報告の義務付けと、不十分な取り組みに対する勧告・公表・命令の実施、(2)市町村の分別収集・選別保管費用の一部を事業者が負担する仕組みの創設、(3)再商品化の義務を果たさない「ただ乗り事業者」への罰則強化──などの内容が盛り込まれたほか、施行令の改正内容には、小売9業種を容器包装の使用合理化が特に必要な業種として定めることが規定されました。

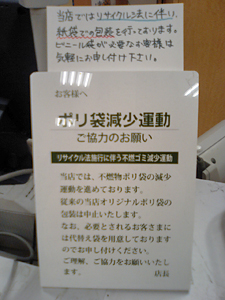

街の小売店の中には早くも、改正に対応し、レジ袋削減などの取り組みを開始したところを見かけるようになりました。こういった取り組みにどう対応するかは、モノを買う側の姿勢も問われることになります。

ポリ袋削減の方針を示す本屋のプレート。ビニール袋使用をお店に頼むのか、客側の行動も問われます

ファーストフードチェーンのモスフードサービスは、プラ製容器包装の50%を非石油系製品に転換する内容などを盛り込んだ自主協定を環境省と締結しています(写真はテイクアウト用の紙製包装とマイバック販売のお知らせ)

第3位:国家エネルギー大綱、運輸エネルギーの次世代化など提唱

資源エネルギー庁は、原油価格高騰や温暖化防止などの課題に応えて、エネルギー安全保障強化策の方向性を示す「新・国家エネルギー戦略」を5月にまとめました。

この「戦略」の取り組み内容には、「2020年頃までにガソリンのバイオエタノール混合率上限を現在の3%から10%に引き上げる」ことを提言した総合資源エネルギー調査会石油政策小委員会報告書を受けて、「バイオ燃料導入率向上など運輸エネルギー次世代化(数値目標:2030年の石油依存度80%程度の実現など)」などの内容が盛り込まれました。

バイオ燃料については、コストの安さなどから、海外からの輸入をあてにする動きがすでにあるそうですが、輸入に頼った場合、リスクは原油とあまり変わらないことにもなりかねません。また輸入時の長距離輸送で化石燃料を大量消費したら、意味が半減する可能性もあります。国内のバイオマス資源の効果的な利用など足下を見つめた施策が必要と思います。

第4位:アスベスト救済法が施行 500件を救済対象として認定

時効により労災補償の対象とならないアスベスト健康被害認定患者に医療費などの救済給付金を支払うとした「アスベスト救済法」が3月27日から施行され、12月12日までに500件(中皮腫401件、肺がん99件)の事例が救済対象として認定されました。

救済事業費(19〜22年度までの1年度につき約90億5,000万円)には、政府や自治体からの資金、全労災保険適用事業主から徴収した「一般拠出金」、アスベストとの関連が深い事業者から徴収した「特別拠出金」によって構成される基金が充てられます。

06年にはこの法律以外にも、工作物解体作業によるアスベスト飛散防止、アスベスト添加建材の使用制限、アスベスト含有廃棄物の無害化処理促進──などを内容とする「4法(大防法、地方財政法、建築基準法、廃棄物処理法)一括改正法」や、0.1%を超えてアスベストを含有する製剤・製品を製造禁止にするとした「改正・労働安全衛生法施行令」が公布・施行され、アスベスト対策に関する法令整備が進みました。

第5位:水俣公式確認から50年

1956年、水俣保健所に「原因不明の中枢神経症患者が発生」という報告が寄せられ、水俣病が公式確認されてから、5月1日で50年が経過しました。

小泉首相と小池環境大臣(ともに当時)がそれぞれ、被害拡大を防げなかった政府の責任を謝罪する談話、祈りの言葉を発表したほか、環境省は06年版環境白書の特集テーマとして「人口減少」と並び「水俣病」を取り上げました。

また、環境大臣の私的懇談会「水俣病問題に係る懇談会」は、国民1人1人のいのちの安全を守るための危機管理体制を確立すること、水俣病被害者すべてを包括できる救済・補償の枠組みの必要性を提言した「提言書」を9月までにまとめ、小池環境大臣に手渡しました。

第6位:RoHSに対応し、「資源有効利用促進法」の判断基準省令改正

EUでは、7月1日から、「電気電子機器中の特定有害物質使用制限指令(RoHS)」指令」に基づき、電気・電子機器に鉛、カドミウム、水銀などの有害6物質の使用が禁止されましたが、日本でも、7製品(パソコン、ユニット形エアコン、テレビ受像機、電気冷蔵庫、電気洗濯機、電子レンジ、衣類乾燥機)に含まれるRoHS規制対象6物質について、対象事業者が管理措置、含有情報表示・提供を行う必要があることを規定した「資源有効利用促進法」の判断基準省令の改正が4月に公布され、7月1日から施行されました。

なお日本は産業界の事業活動にとって問題となる各国の貿易政策・措置の改善・撤廃を相手国に促すことを目的とした資料「不公正貿易報告書」06年版には、EUの新化学品規制「REACH」案、廃電気電子機器指令(WEEE)、「RoHS」、中国の「輸出入制限有毒化学品リスト」について、その貿易制限的効果への懸念を示す内容を掲載しています。

第7位:条約に対応し海洋防止法改正 日本周辺海域では漂流・漂着ゴミ深刻化

海洋投棄できる廃棄物の範囲をロンドン条約より制限する「同条約96年議定書」批准、油流出事故発生時の応急対応について定めた「OPRC条約」の対象を有害危険物質に拡大する「OPRC-HNS議定書」(07年6月14日発効予定)や、有害液体物質をばら積輸送する船舶の海洋汚染防止規定を定める「MARPOL条約附属書2」改正などに対応するために、「海洋汚染防止法」や「廃棄物処理法」の関係法令改正が06年に行われ、一般廃棄物の海洋投入処分禁止などの措置が法的に整備されました。

日本周辺の海域では、05年に海洋汚染が計360件確認されており、うち油による汚染は229件、廃棄物による汚染は94件、有害液体物質による汚染は3件。また05、06年と2年続けて2万点以上の医療系廃棄物が日本海沿岸地域に漂着する事件も発生しています。深刻化する漂流・漂着ゴミ問題に対応するために、法整備以外に9府省庁による関係省庁会議も3月に設置されています。

日本沿岸への漂着ゴミ(提供:環境省、撮影:06年8月)

第8位:税制改正大綱「道路特定財源の見直し」示す、20年度税制改正で実現へ

12月14日にまとまった政府与党の「19年度税制改正大綱」に、一般財源化を前提にした道路特定財源の見直し内容を20年度税制改正で実現することが示されました。

道路特定財源とは、受益負担の考え方に基づき、自動車利用者が道路整備費を負担する制度。財源は揮発油税や自動車重量税などの国税と、軽油引取税など地方税で構成され、従来は道路建設や周辺施設の整備など使いみちが限定されていました。

なお今回の見直しに先立ち、中央環境審議会の地球温暖化対策税制専門委員会が02年にまとめた温暖化対策税制についての中間報告には、道路特定財源などの特定財源を温暖化対策の観点から積極的に見直し「税制グリーン化」を推進すべきと指摘しており、国土交通省でも道路特定財源の使途にNOx・PM排出抑制車購入助成や自動車由来CO2抑制のための調査事業などを追加するようになっていました。

一般財源化が実現した場合、使途の制限はなくなりますが、環境問題の解決にも役立つ使われ方をしてほしいものだと思います。

第9位:グリーン購入法で木材の合法性証明を製品判断基準に追記

グリーン購入法にもとづく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の変更案が2月28日に閣議決定され、紙や木を使った製品のグリーン購入法適合品としての判断要件に、「伐採の合法性」あるいは「持続可能な森林経営が営まれている森林で育てられたこと」が林野庁ガイドラインにもとづいて証明された製品であることが追記されました。

林野庁ガイドラインは、木材・木材製品供給者が製品の合法性・持続可能性を証明する方法などを示したもので、2月15日付けで公表されています。

温暖化防止面からも注目される循環型資源、木材。林野庁では日本の森林を守ることにつながる国産材利用促進運動「木づかい運動」も展開していますが、モノを購入する場合にはモノの成り立ちについても関心を持ちたいものだと思います。

第10位:まぐろの漁獲規制本格化、捕鯨問題で変化の兆し(?)

日本人が好きなマグロのお刺身。海洋生態系の保全を実感しつつ味わいたいものです

世界中でまぐろ漁獲が増え、資源量への影響も指摘される中で、大西洋まぐろ類保存国際委員会(ICCAT)での漁獲可能量の段階的削減、中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)でのめばち・きはだ漁獲量抑制などの資源管理措置が合意されました。

まぐろに関しては、世界の消費量の3分の1を占める日本の需要を背景に漁獲が増え、台湾漁船の不正漁業など乱獲問題も発生していることから、大西洋、インド洋、東部太平洋、中西部太平洋、「みなみまぐろ水域」を対象としたまぐろ類の5つの地域漁業管理機関が一堂に会する合同会議を07年1月に神戸で開催し、海洋生態系を保全する「責任ある漁業」に向け検討を進めることも決まっています。

一方、6月に開催された国際捕鯨委員会(IWC)第58回年次会合では、捕鯨管理機関としてのIWC機能正常化を盛り込んだ宣言が採択されました。漁業関係では、従来の流れと少し違った動きが見受けられた年だったように思います。

昨年の重大ニュースでは、過去のアスベスト対策についての検証結果から得られる教訓を締めくくりとしましたが、今回「第5位 水俣公式確認から50年」で紹介した「水俣病問題に係る懇談会」報告も、水俣病の被害要因を現代の視点から分析しなおし、国民の生命と健康に被害が生じるような事件に対し、その構造(根本原因)の科学的解明と解明結果にもとづいた対策を提言・勧告できる危機管理機関「いのちの安全調査委員会(仮称)」の設置を提案しています。世の中にリスク要因は数多くありますが、過去の教訓を活かして被害を防止する危機管理が更に進むことを願います。

07年は京都議定書の成立10周年にあたります。また第1回アジア・太平洋水サミットの日本での開催、「家電リサイクル法」や自然公園制度の見直しなどが予定されています。さらに明るい環境ニュースが増えてくることを願ってやみません。

【海外環境重大ニュース 目次】

今年もあっという間に1年が過ぎました。

トリノ冬季オリンピックで幕を開けた2006年、皆様にとってはどのような年でしたでしょうか?

EICネットでは、今年も1年間を振り返り、海外環境ニュースの担当一同で、重大ニュース(十大ニュース?)を選んでみました。2006年、「画面」を賑わしたニュースは…?!

第1位:イギリス スターン・レビュー報告書 直ちに気候変動対策をとるよう強調

11月の気候変動枠組条約締約国会議・京都議定書締約国会合(COP12・COP/MOP2)の直前に、イギリスが公表したスターン・レビュー報告書。世界銀行の元チーフ・エコノミストという大御所、スターン博士が、「気候変動対策を対策に必要なコストは世界のGDPの1%。しかし、何もしなければ被害額はGDPの20%に及ぶおそれもある」という分析を示し、直ちに対策を講じるよう呼びかけました。COP12・COP/MOP2では、国連のアナン事務総長も演説の中でこの報告書を取り上げ、大きな話題となりました。

異常気象の頻発など、気候変動の影響への適応対策も重要な議題となった今回の会議。迫り来る地球温暖化の脅威を目前に、後戻りできない時点に到達する前に、思い切った対策をとることができるか、決断が迫られています。

第2位:「不都合な真実」各国でセンセーション

「不都合な真実」 1月20日(土)からTOHOシネマズ六本木ヒルズほかにて全国ロードショー 配給:UIP映画

「不都合な真実」は、アメリカのゴア元副大統領が、気候変動の脅威を訴え、行動を呼びかける姿を追ったドキュメンタリー映画。今年度のアカデミー賞(ドキュメンタリー部門)の呼び声も高いようです。

欧州各国の環境省も絶賛。イギリスやドイツでは、環境省主催の上映会が行われました。フランスでもエコロジー・持続可能な開発省が映画への協賛を行っています。

日本での公開は年明けからだそうですが、今から楽しみです。

第3位:アメリカ議会 民主党の躍進により 温暖化対策の強化に期待

アメリカでは、11月に行われた中間選挙の結果、民主党が勝利を収め、議会上下院で多数派となりました。

中でも、カリフォルニア州選出で、温暖化対策にも熱心なバーバラ・ボクサー議員が、上院の環境・公共事業委員会委員長に就任(年明けから)。ボクサー議員は早速、他の民主党議員とともに、ブッシュ大統領に対して、温室効果ガス排出規制法案を速やかに通過させるよう求める書簡を送っています。

国内の温暖化対策や国際交渉でのアメリカの態度にも、今後、変化の兆しが現れるでしょうか?!

【関連ニュース】

第4位:ドイツ 2006年FIFAワールドカップ グリーンゴール見事に決まる!

グリーンゴール対策チーム(後列左から3人目がドイツのガブリエル環境大臣) (C)Öko-Instituts

ドイツでは、サッカーワールドカップ開催に向け、3年前から、ワールドカップの環境コンセプト「グリーンゴール」を準備し、様々な環境対策を実施してきました。

その甲斐あって、世界初の「カーボン・ニュートラル」なワールドカップを実現! ワールドカップの開催に伴って排出されるCO2(スタジアムの照明や観客の輸送などに伴って発生)を、国内外の様々な取り組みで完全に相殺する見込みです。

観客の7割が、公共交通機関を利用したことも、目標を上回る成果でした(当初の目標では5割)。

第5位:トリノ冬季オリンピック 環境でもゴールドメダル

第6位:レバノン沖で重油流出 環境影響への懸念広がる

ベイルート北部 重油で汚染された海岸 (C)2006, Ministry of Environment, Republic of Lebanon

混迷の度合いを増す中東情勢ですが、7月には、イスラエルが隣国レバノンを攻撃。火力発電所が破壊され、大量の重油がレバノン沖に流出しました。油は沿岸150キロに及び、住民の生活や海洋環境への影響が心配されています。

戦争は最大の環境破壊、こうした事態がなくなることを願ってやみません。

第7位:コートジボワール 有害廃棄物汚染で住民が死亡

アフリカ西部コートジボワール(象牙海岸)の都市アビジャンでは、8月、欧州を出航した船舶が投棄した有害廃棄物により、住民に深刻な健康被害が生じる事件が起こりました。有毒ガスを吸い込み、最終的には10人以上の住民が死亡、数千人が病院で手当てを受ける事態となりました。

有害廃棄物の処理や汚染された土地の回復には約3000万ドルが必要とされ、コートジボワール政府は国際的な支援を求めています。

途上国が先進国のゴミ処分場となっている現状を突きつけ、国際的にも大きな問題となった事件でした。

第8位:EU RoHS指令がスタート WEEE指令の実施も進む

EUでは、7月1日から、RoHS指令(電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に関する指令)に基づき、電気・電子機器について、鉛、カドミウム、水銀などの有害物質を使用することが禁止されました。EUにパソコンやテレビなどを輸出している日本の企業も対応に追われたようです。

また、電気・電子機器のリサイクルなどを進めるWEEE指令(廃電気・電子機器指令)も、今年から、ドイツやフランスなどで実施に移され、電子・電気機器の無料回収【1】がスタートしました。

第9位:アメリカ 超低硫黄ディーゼル燃料を導入へ

排気ガスのクリーン化は急務

超低硫黄ディーゼル燃料(ULSD)は、大気汚染対策の期待の星。最新の排出低減技術と組み合わせて、粒子状物質(PM)やNOxなどの大気汚染物質を大幅に削減することができます。

EUでは2005年から段階的に導入されていますが、アメリカでも今年から導入され、燃料中の硫黄分を97%削減(500ppm→15ppm)。10月半ばにはディーゼル燃料の85%がULSDに変わりました【2】。

ぜん息や気管支炎などの呼吸器系疾患を予防するのに役立つと大いに期待されています。

第10位:フランス ピレネーにヒグマを再導入

フランスでは、絶滅に向かっているヒグマを救うべく、4月から6月にかけて、5頭のヒグマがピレネー山脈に再導入されました。

実は2004年に最後のメスのヒグマが誤射され、自己繁殖が困難になっていたためです。

「再導入して住民や家畜に危害はないの?」と心配する声もありますが、フランスのエコロジー・持続可能な開発省では、放したヒグマの位置を電話やインターネットで住民に知らせるなど、地元にも細やかな配慮をしています。

現在は冬眠中だそうですが、春には子グマを連れた姿が見られるでしょうか?

以上、2006年にお伝えした海外環境ニュースの中から、10件を選んでみました。相変わらずの独断ですいません…。

気候変動関係のニュースが多くなりましたが、中でも、今年、気になったのはアメリカの動きです。ブッシュ大統領が京都議定書離脱を宣言してから、温暖化防止に後ろ向きな状況が続いていましたが、11月の中間選挙では、野党民主党が圧勝。環境問題に熱心な議員も多い民主党が議会多数派となり、ブッシュ大統領への圧力も増しそうです。また、アメリカ国内では、今年、カリフォルニア州が、2020年までに温室効果ガス排出量を1990年レベルに削減する州法【3】を制定するなど、地方レベルでの取り組みも進みました。来年以降、国内・国外への対応に、さらに進展があることを期待したいと思います。

この他、今年は、トリノ冬季オリンピック、サッカーワールドカップと大きなスポーツイベントが多かったのですが、そこでの環境対策が光っていました。大勢の人が集まるスポーツイベントは、環境に関心を持ってもらう絶好のチャンスでもあります。普段、「環境」に関心のない人でも、何気なく、「観戦に行くときに、マイカーでなくバスや電車に乗ることがエコなんだ」と思ってもらえれば大成功でしょう。様々な環境対策や普及啓発活動を周到に準備した、トリノオリンピック組織委員会、ドイツワールドカップ組織委員会に脱帽です。

なお、トップ10に負けず劣らず重要なニュースとして、EUが2003年以降の温室効果ガス排出量取引制度について協議を開始【4】、EU 新化学物質規制(REACH)に最終合意【5】、アメリカのEPAが全ての電力を再生可能エネルギーで賄う最初の連邦機関に【6】 といったニュースもありました。

皆様が気になったニュース、トピックは入っていましたでしょうか?

2007年も、皆様にとって、そして、環境にとって、素敵な1年となりますように。

- 【1】

- WEEE指令上、無料での回収が義務付けられている。ただし、事業者は、製品の購入時に、回収やリサイクル等にかかるコストを上乗せすることができる。

- 【2】

- EUでは、2005年から硫黄分10ppmの超低硫黄ディーゼル燃料(ULSD)を段階的に導入し、2009年には全てULSDとする。アメリカでは、今年から硫黄分15ppmのULSDが導入され、2010年に全てULSDとなる。日本では、石油連盟の自主的取り組みとして、2005年1月から硫黄分10ppmのULSDの販売を全国で開始しているが、規制の導入は2007年からの予定。

- 【3】

- カリフォルニア州のシュワルツネッガー知事は、9月27日に、この「2006年カリフォルニア地球温暖化対策法(California Global Warming Solutions Act of 2006)」に署名した。

- 【4】

- 欧州委員会 2013年からのEU排出量取引スキーム改定に向け 論点を提示

欧州委員会 航空業界を排出量取引制度の対象に EU指令案を提案 - 【5】

- 欧州議会 EU新化学物質規制「REACH」を採決

欧州環境閣僚理事会 REACH、海洋環境政策枠組み指令に合意 - 【6】EPAが庁舎の全電力を再生可能エネルギーに

- EPA 全ての電力を再生可能エネルギーで賄う最初の連邦機関に

EPA 本庁舎の全消費電力を再生可能エネルギーで調達

この記事についてのご意見・ご感想をお寄せ下さい。今後の参考にさせていただきます。

なお、いただいたご意見は、氏名等を特定しない形で抜粋・紹介する場合もあります。あらかじめご了承下さい。

(EICネット国内ニュース担当 関智子)

※写真は、一部を 環境省「ビデオ・写真ライブラリー」 より転載(禁再転載)、署名のないものは関智子撮影。

(EICネット海外ニュース担当 源氏田尚子)

※掲載記事の内容や意見等はすべて執筆者個人に属し、EICネットまたは一般財団法人環境イノベーション情報機構の公式見解を示すものではありません。