No.059

Issued: 2004.07.29

ツシマヤマネコ保護に取り組む人たち(前編)─ツシマヤマネコにせまる危機と保護活動の広がり─

絶滅のおそれの高いツシマヤマネコ

(2004年6月16日、山村辰美氏撮影)

日付も変わろうとする6月20日午後11時55分。「あちゃ〜、ヤマネコや。ひかれちょる...」。取材最終日の夜、野田一男さん(45)ご家族=対馬市上県町瀬田在住=にホタル観察に連れて行ってもらう途中のことだった。1992年以降、ツシマヤマネコの交通事故死体としては、26頭目。メスの成獣で、とても痩せている。しかも、この時期は出産・子育てシーズン。もし仔ネコがいたら、その仔ネコは一体...。

レッドデータブックにおいて絶滅危惧IA類とされ、日本で最も絶滅のおそれの高い哺乳類の一種であるツシマヤマネコ。そのヤマネコに一体何が起こっているのか。

本稿では、ツシマヤマネコにせまる危機と、懸命に保護に取り組む人たちの横顔を紹介しながら、「人とツシマヤマネコとの共生」について考えてみたい。

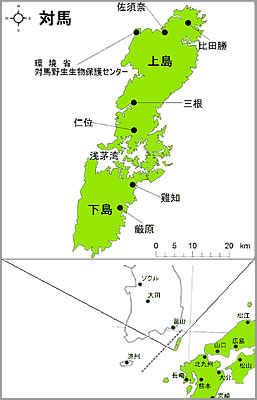

【対馬】

面積:709km2 南北82km、東西12〜18km

人口:約41,000人(2004年3月)

交通:福岡、長崎から飛行機定期便で約30分、福岡からフェリーで4時間半、高速艇で約2時間。

佐渡、奄美大島についで3番目に大きな島で、上島・下島の2大島と約90の小島からなる。対馬には、厳原町、美津島町、豊玉町、峰町、上県町、上対馬町の6町があったが今年の3月1日に対馬市になった。主産業は、農林水産業と土木建築業。

朝鮮半島と日本列島の間に位置し、約2万年前までは大陸と陸続きだった。

海食崖などの変化に富んだ地形と複雑に入り組んだリアス式海岸線が特徴的。対馬中央部の浅茅湾は、リアス式海岸の典型で、対馬を代表する自然風景地である。一帯は、壱岐対馬国定公園に指定されている。

対馬には、大陸または日本に生息・分布する動植物が混在している。また、ツシマヤマネコ、ツシマテン、ツシマサンショウウオ、ツシマスベトカゲなどの対馬に特有の種も多数生息し、他地域には見られない独特な自然環境が育まれている。

【ツシマヤマネコ】

胴長短足に、太くて長い尾。耳の裏に虎耳状斑と呼ばれる白斑がある。体全体に斑点模様があり、「トラ毛のヤマネコ」という意味で、地元では「とらやま」とも呼ばれる。

約10万年前に当時陸続きだった大陸から渡ってきたと考えられ、東南アジアから朝鮮半島、シベリアまで広く分布するベンガルヤマネコの1亜種とされる。

1971年に国の天然記念物、1994年には沖縄県西表島に生息するイリオモテヤマネコとともに「種の保存法」に基づく国内希少野生動植物種に指定された。

レンジャーの苦悩 ─ツシマヤマネコにせまる危機─

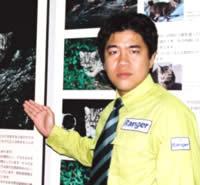

ツシマヤマネコの現状について説明する大林圭司レンジャー(30)。その険しい表情からも、ヤマネコが置かれている厳しい現状が感じられる。

「今、ツシマヤマネコがおかれている現状とその保護策は、山場をむかえています」。環境省対馬野生生物保護センターの大林圭司レンジャー(30)【1】は、険しい表情で、そう話す。

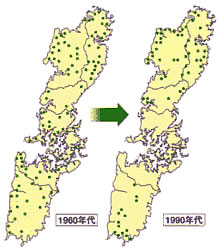

「ツシマヤマネコの生息数は、1960年代は250〜300頭、1980年代は90〜125頭、1990年代は70〜90頭と推定されており、40年間で、およそ3分の1に減少してしまったことになります。1970年代頃までは対馬全島に生息していましたが、1983年に「下島の瀬」というところで交通事故死体が発見されてからは、下島ではヤマネコの姿ははっきりとは確認されていません。しばらくはヤマネコの糞などの痕跡が確認されておりましたが、1997年以降は痕跡すら見つかっておらず、生息の分布が上島北部に狭められていることが分かります(下図参照)」。大林レンジャーは、ツシマヤマネコの生息の変化について説明した後、生息を脅かしている要因として、(1)生息地の減少・改変・分断(広葉樹林の減少、荒廃植林地の増加、河川改修や道路整備等の開発による生息地の分断など)、(2)人為的事故(交通事故、イヌによる捕殺、狩猟用罠のトラバサミ)、(3)移入種(野生化したイヌやネコ、イノシシ等)による生息環境の撹乱、(4)イエネコからの病気感染、などをあげる。

痕跡確認によるツシマヤマネコの生息分布の変化

資料:環境省・長崎県作成パンフレット「ツシマヤマネコ」より

対馬の約90%は山林で、その内の約90%が民有地。1955年頃から大規模な自然林伐採とスギ・ヒノキの植林が行われ、現在、山林の約35%が植林地となっている。

ツシマヤマネコのえさは、ネズミやモグラなどの小型哺乳類、とりわけ、ネズミ科が多い。一般的に、自然林に比べて植林地、特に荒廃した植林地は小動物が棲みにくい環境となり、ヤマネコにとってもえさをとるのに適した環境ではない。こういった生息地の減少・改変、そして、道路整備や河川改修などの開発による生息地の分断(下の写真)が、ヤマネコ減少の大きな要因だと大林レンジャーは説明する。

左:生息地を分断する道路

右:2002年1月、トラバサミ(狩猟用罠)に後肢を挟まれて肢を切断したツシマヤマネコ。その後、手当ての甲斐なく、死亡してしまったという。

交通事故と感染症

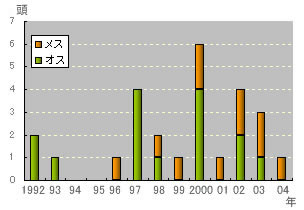

交通事故死数の推移

交通事故で死亡したツシマヤマネコ

写真:対馬野生生物保護センター提供

2000年12月に保護され、昨年12月から一般公開されている『つしまる』(愛称)。保護後の検査結果、FIVであることがわかったため、もう野生に帰ることはできない。一般公開は、ヤマネコの厳しい現状を広く知ってもらうため。地元島民でさえヤマネコを見た人は少なく、その効果は大きい。

写真:対馬野生生物保護センター提供

近年、特に、ツシマヤマネコの脅威となっているのは、交通事故とイエネコからの感染症だという。

冒頭で紹介した事故も含めると、1992年以降、交通事故だけで26頭もの死亡が報告されている【2】。1997年に環境庁(当時)が発表したツシマヤマネコの推定生息数が70〜90頭であることを考えると、身震いするような数だ。特に2000年には、1年間で6頭ものヤマネコが交通事故死している。ヤマネコの生息地を分断するように、道路が網の目のように張り巡らされている対馬では、ヤマネコは道路を横切らざるをえない。

それから、イエネコからの感染症。1996年に、FIV(ネコ免疫不全ウイルス)【3】に感染したヤマネコが発見されて以来、2000年に1頭、2002年に1頭、計3頭のFIV感染が確認されている。最初に確認されたウイルスのDNA調査の結果、イエネコ由来であることがわかった。

FIVは、おもにケンカなどの咬み傷から感染するとされ、ヤマネコとイエネコとの接触があった可能性を意味している。FIV以外にも、さまざまなネコ科共通の病気【4】に感染するおそれがあり、イエネコ由来の感染症は、ツシマヤマネコの脅威となっている。

2002年に確認された3頭目は、ツシマヤマネコが高い密度で生息していると考えられる「田の浜」集落で捕獲されている。ツシマヤマネコの分布調査のために行っている自動撮影装置にもノネコ化したイエネコが写っており、ヤマネコの生息域と重なっていることもわかっている。また、イエネコの糞分析の結果、イエネコはヤマネコに非常に近い食性であることが指摘されており、イエネコはツシマヤマネコの生息を圧迫しているおそれがある。このような理由から、イエネコ対策は、緊急な課題の1つであると大林レンジャーはいう。

保護に取り組む人たち

大林レンジャーがいうように、ツシマヤマネコがおかれている現状は非常に厳しい。一方、現状を良くしようと、多くの人や団体が懸命に保護対策に取り組み、現在、その活動が活発化している。実際、どんな人が、どのように取り組んでいるのだろうか。その取り組みを追ってみた。

就職断って対馬に残った村山晶さんと環境省対馬野生生物保護センターの取り組み

村山晶さん(30)。2004年6月16日、佐護小学校の1・2年生の生活科と3年生の総合学習にて。

「ここにはどんな生き物がおるとかな〜?」。「おった!おった!」。対馬市立佐護小学校(全児童36名)の1〜3年生の子どもたち15名は、目ざとく虫を見つけ、元気よく手のひらにのせてお姉さんに見せ付ける。お姉さんは「○○くんは、○○を見つけました〜!!」とみんなに知らせる。見つけた子どもたちの表情はちょっと誇らしげ。

そのお姉さん・村山晶さん(30)は、環境省対馬野生生物保護センターのアクティング・レンジャー(自然保護専門員)【5】。山形県生まれだが、対馬弁を巧みに操る。日本で獣医師の資格を取った後、アメリカの大学に3年間留学して「ワイルドライフ・マネジメント(野生動物管理学)」を学び、2001年11月から同センターにアルバイトとして勤務。別に就職が決まっていたが、それを断ってアクティング・レンジャーとして対馬に残ることを決意。ツシマヤマネコの厳しい状況を見て、見過ごすことができなかったという。

一方で、野生動物の保護管理が当たり前のように仕事として成り立っているアメリカと日本との格差を痛感したともいう。村山さんは「ツシマヤマネコと地域が共存する姿を見届けたかったから」と本音を話す。

ツシマヤマネコの保護活動は、村山さんが働く対馬野生生物保護センターを中心として行われている。同センターでは、主に普及啓発や生息状況調査(痕跡調査や自動撮影など)、傷病ヤマネコの保護などに取り組んでいるが、近年、環境教育にも力を入れているという。2002年から、大人向けに「自然教室」を、また、子ども向けに「目指せ! ツシマヤマネコ博士」講座【6】を開催しているほか、昨年度から地元の小学校と協力しながら、学校教育の中で対馬の自然や、人と自然との関わりを学ぶ機会を取り入れている。昨年度は3校、本年度は2校で実施。先に紹介した佐護小学校はその内の1校である。村山さんは、そのコーディネート役を担っている。

土づくりや人と自然とのかかわり、山・川・海のかかわりを子どもたちに説明する神宮正芳さん(59)

6月16日(水)は、地元の農家・神宮正芳さん(59)=対馬市上県町中山在住=を講師に、みんなで畑の土づくりについて学んだ【7】。

村山さんは、「堆肥には何が入っとる〜?」と一言。子どもたちは堆肥を触りながら「木くず!幼虫!ニワトリの卵の殻!米の殻!牛のウンチ!」と、すごい勢いで答える。

「どんな臭いがするとかな?」村山さんが問いかけると、子どもたちは、顔につきそうなぐらいに手を近づけて臭いを嗅ぎ、「レモンのにおいがする〜」と感じたことをはっきりと答える。

村山さんが「神宮さんの堆肥を使った畑を見せてもらいたい人?」と聞くと、元気よく「は〜い!」と答え、子どもたちは行き先も知らずに、はりきって走り出す。「神宮さんより先に行きよって、みんなどこに行くとね?」と先生が笑いながら注意する。とにかく島の子どもたちは元気がいい。

堆肥を触りながら、何が入っているのか調べている佐護小の子どもたち

畑で土や堆肥を見学したあと、神宮さんは子どもたちをシイタケ農場に案内。「シイタケづくりは、森づくりに役立っています。シイタケは、どんぐりから育った木を利用してつくっています。山は川のともだち、川は海のともだち。だから、川でも海でもいろんなものが取れる。シイタケづくりをやめて、山を扱わなくなると、山と川と海のともだち関係が崩れてしまいます」。神宮さんは、自然のバランスや人とのかかわりについて、子どもたちに説明する。

佐護小学校1年生の担任で、対馬の生まれ育ちの畑島英史教諭(31)は、「自分が生まれ育った対馬のすばらしい自然を、子供たちにも誇りに思ってほしい」と語気を強めて話す。将来、このような環境教育の体験がきっかけとなり、この子どもたちが、対馬の自然を、ツシマヤマネコを誇りに思い、次世代を担ってくれるのだと信じて授業に取り組む姿が印象に残った。

木庭作 ─地域を巻き込んだ取り組みの始まり─

対馬市上県町中山に復活した木庭作

写真:対馬野生生物保護センター提供

対馬野生生物保護センターでは、2001年度から2003年度までの3年間、ヤマネコのための「生息環境づくり」にも取り組んだ。

「ヤマネコの生息環境づくりのためには、何ばやったらよかとですかね」同センターの職員が、地元の方々に尋ねて回ったところ、皆、「木庭作(こばさく)がよか」【8】と答えたとのこと。

約90%が山地で平地が少ない対馬では、木庭作と呼ばれる伝統的焼畑農業が一般的に行われていた。そこでは、いろんな穀物が作られ、ネズミなどの小動物も多く、ヤマネコのえさ場にもなっていた。そこにヒントを得て、「ヤマネコ保護の万能薬ではないかもしれないが、木庭作復活がヤマネコ保護を考える『きっかけ』になればと思い、ヤマネコのための環境づくりの一環として、木庭作を復活させた」と村山さんは説明する。

予想以上に、地元への反響は大きく、住民から「木庭作をしていた頃はヤマネコも多かった」と、昔を懐かしむ声を多数聞くことができたという。前出の神宮正芳さんは、木庭作復活に対する同センターの呼びかけに最初に応じてくれた方でもある。神宮さんは、「木庭作の復活は良い試み。畑のまわりにネズミの巣やヤマネコの糞も増えた」と話す。

島の人たちの生活や自然観に沿った自然保護政策を実践し、島の人たちを「共鳴」させた同センターの取り組みといえる。

対馬市上対馬町一重で行われた集落座談会の様子。活発に意見交換が行われた。

写真:対馬野生生物保護センター提供

そのほか、2004年の2月と3月に「ツシマヤマネコとともに生きる対馬の未来を語る」集落座談会を開催した。そこでは、島の人たちから、同センター職員も思いもしなかったような、いろんな意見や知恵・アイデアが挙がった。

「対馬には、100以上の集落があります。集落座談会を行ったことで、私たちが普段から地域に出て行くことの大切さを痛感しました。たくさんある集落の中には、対馬の自然を、そしてツシマヤマネコの保護を担うリーダーがたくさんいるはず。今までも多くのすばらしい人たちに出会うことができましたが、お会いできていない方々もまだ多くいらっしゃいます。私はそういう人たちに出会っていきたいんです」村山さんはそう話す。加えて、「座談会のような催しであれば、予算がなくても『人』がいればできます」と、とりわけ行動派で明るい村山さん。

ツシマヤマネコの保護は、島の人たちの理解や協力があってはじめて可能となる。特に、対馬は民有地が多く、地元の理解と協力は一層欠かせない。島の人たちと一緒に保護活動に取り組む村山さんは、まさにコーディネーター的存在といえる。

ツシマヤマネコが安心して暮らせる日がいつ来るかはわからないが、その日の到来に向けて、村山さんたち地域の取り組みは続く。

(後編につづく)

- 【1】レンジャー

- 国立公園の管理や野生生物保護を担う環境省の現場担当者を「レンジャー」と呼ぶ。北は知床から南は西表まで、全国各地に約200人のレンジャーが駐在している。

- 【2】ヤマネコ死亡数

- イヌによる捕殺やトラバサミの事故、その他理由不明等、交通事故死以外の死因を含めると、1992以降、46頭のヤマネコの死亡が確認されている。つまり、死因の約6割(26頭)が交通事故ということになる。

- 【3】FIV(ネコ免疫不全ウイルス)

- 通称ネコエイズウイルス。おもにケンカなどの咬み傷から感染し、交尾では感染しないといわれている。有効なワクチンも治療法もないため、一度感染すると治ることはない。

- 【4】ネコ科共通の病気

- 例えば、ネココロナウイルス(FCoV)、ネコ汎白血球減少症ウイルス(FPLV)、ネコウイルス性鼻気管炎ウイルス(FHV)、ネコカリシウイルス(FCV)など。

- 【5】アクティング・レンジャー(自然保護専門員)

- 環境省が、2002年6月から、絶滅のおそれのある野生生物がいる全国5ヶ所(対馬、西表、奄美大島、やんばる野生生物保護センター、鳥海南麓猛禽類保護センター)に配置した職員。村山さんはその一人。

- 【6】自然教室・ヤマネコ博士講座

- 自然教室:島内外の専門家をむかえて、対馬の自然、野生生物保護、環境教育などをテーマに開催している。

ヤマネコ博士講座:「ツシマヤマネコ博士養成教室」、「ツシマヤマネコ痕跡探しハイキング」、「どこにいるのかな?(電波発信機体験教室)」と題した3つの講座を実施している。

自然教室とヤマネコ博士講座の様子は、対馬野生生物保護センターのコンテンツ「イベント情報いろいろ」にて紹介されている。 - 【7】地元小学校への授業協力

- 佐護小学校では、1・2年生の生活科の授業で、畑づくりを行い、野菜を収穫し、最後に学習発表会を行う。土づくり学習はその一環。3年からの総合的学習では、地元の自然や人と自然とのかかわりを学んでいる。

- 【8】木庭作

- かつて山間部で行われていた伝統的焼畑農法。山の斜面林を切り開き、枝葉を燃やし、ソバやムギ、アワなどの作物を栽培していた。木庭作は、地力を回復させる休閑期間と再度利用をくりかえす循環的農法でもある。対馬では、高度経済成長期以降、木庭作はほとんど途絶えてしまった。植林ブームもあいまって、畑の跡地にはスギ・ヒノキが植えられたという。ちなみに、九州ではコバ、中国ではキリハタ、富山や岐阜ではナギハタ、群馬や新潟ではカノなどと、焼畑にはいろんな呼び方がある。

この記事についてのご意見・ご感想をお寄せ下さい。今後の参考にさせていただきます。

なお、いただいたご意見は、氏名等を特定しない形で抜粋・紹介する場合もあります。あらかじめご了承下さい。

(記事:前田剛、写真:前田剛、対馬野生生物保護センター提供)

※掲載記事の内容や意見等はすべて執筆者個人に属し、EICネットまたは一般財団法人環境イノベーション情報機構の公式見解を示すものではありません。