No.060

Issued: 2004.08.26

ツシマヤマネコ保護に取り組む人たち(後編)─ツシマヤマネコにせまる危機と保護活動の広がり─

「人もヤマネコも」。ツシマヤマネコ保護と地域活性化について幅広い議論が行われた。(2004年8月22日、対馬市美津島町対馬グランドホテル)

市民シンポジウム「対馬もヤマネコも−ツシマヤマネコと地域の活性化−」(主催:環境省、長崎県、対馬市)が8月22日、対馬市美津島町で開催された。

保護関係者と一般参加者約300人が参加し、保護にまつわる最新の情報や先進地の取り組みを踏まえながら、ツシマヤマネコ保護と地域活性化について、熱心に意見を交換した。

今、対馬では「人もツシマヤマネコも他の動物も」と、共生する地域社会づくりを目指した取り組みが活発になっている。

前編では、ツシマヤマネコがおかれている厳しい現状と、環境省対馬野生生物保護センターを中心とした取り組みを紹介したが、本稿では、主に地元対馬の人たちの取り組みを紹介しながら、「人とツシマヤマネコとの共生」について考えてみたい。

ヤマネコは俺達が守る! ─山村辰美さんと「ツシマヤマネコを守る会」の取り組み─

闇の中から現れたツシマヤマネコ(2004年6月16日、山村辰美氏撮影)

薄暗い夜の山道を自宅から車で15分ほど走り、ツシマヤマネコのえさ場に向かう「ツシマヤマネコを守る会」会長の山村辰美さん(60)=対馬市上県町佐護西里在住=。えさ場に到着し、鶏肉を置いてしばらくすると、闇の中から、ツシマヤマネコの仔ネコが3頭、親ネコが1頭、物音もたてずに現れた。

ツヤのある毛並みには、斑点模様と目元から後頭部にかけての縦縞があり、一目でツシマヤマネコだと分かる。その精悍な姿は、まさに対馬の主だという印象を与えた。

「1993年から『ツシマヤマネコを守る会』で給餌ばしちょるばってん、こんネコたちが32頭目やち」。車の中でツシマヤマネコを観察しながら、山村さんはそう説明する。

ツシマヤマネコを守る会(以下、守る会)は、1993年1月に有志12名で発足。現在、会員は約400名で、山村さんがその会長を務める。

山村さんは、1980年代前半から、ツシマヤマネコの写真撮影を始める一方で、自主的にツシマヤマネコの調査をしたり、環境庁(当時)の調査に協力するなど、早くから保護活動に取り組んできた方である。一般的に知られているツシマヤマネコの写真は山村さんのものが多く、島内外の普及啓発に一役も二役も買っている。守る会の役員を務める糸瀬平和さん(50)は、「山村さんなくしては、ツシマヤマネコは語れない」という。

そんな山村さんのひたむきな姿を見ていた島の人たち数名が、山村さんを応援するために団体をつくろうと声をかけあって、守る会が発足したという。会の目的は、危機的状況にあるツシマヤマネコを救うこと。給餌、啓蒙普及、生態調査、行政施策への協力等を活動の柱としている【1】。環境省対馬野生生物保護センターは1997年の設立。守る会の取り組みは、行政に先駆けた保護活動だった。

2000年3月、守る会は民有林の所有者の協力を得て、独自の「保護区」(320ha)を設置。また、保護区内にヤマネコの自然増殖を目指して巣箱も設置した。

給餌には賛否両論があるが、山村さんも糸瀬さんも「公共工事や森林の荒廃、耕地面積の減少などの影響でヤマネコのえさが少なくなりよるけん、ヤマネコがガリガリに痩せちょる。えさ不足が一番の問題」と給餌の緊急性を強調する。

そして、えさ不足を解消するため、2003年6月から約80アールの休耕地を無償で借り入れ、木庭作も開始した。そこでは、手入れしなくても短期間で実をつけるソバを蒔き、刈り取りをせず、ネズミやモグラなどの小動物が集まりやすい環境をつくった。

ツシマヤマネコの減少の理由について、山村さんは、高度経済成長期以降の急速な耕地面積の減少、特に人と自然とのかかわりの変化を指摘。「稲が実る時期には、昼間でもヤマネコが田んぼに入りよった。よく見かけたという話もたくさんあるけんね」という。高度経済成長以降、減反や農家の高齢化・後継者問題などもあって、耕作される水田が減少したと話す。

かつて対馬の山間部では「木庭作」と呼ばれる伝統的焼畑農法が行われ、ツシマヤマネコと共存共栄していた時代があったという。ヤマネコというよりも“里ネコ”と呼ぶこともできよう。里地の減少・荒廃がツシマヤマネコの減少に大きな影響を与えているようだ【2】。

木庭作の復活による里地の回復に対して、糸瀬さんは「木庭作は地元にとって一番共鳴できる取り組み」と高く評価。「私はこの取り組みにかけている。これから、もっと面積を広げながら作業していき、将来的には、ヤマネコがえさを十分得られるような環境づくり・里づくりを山村さんとともに取り組んでいきたい」と話す。そして、「こういった取り組みがもっと広がっていけば」と糸瀬さんは期待している。

山村さんは「イリオモテヤマネコ【3】は100年後もおるかもしれんばってん、ツシマヤマネコは10年後はわからん。今のままではツシマヤマネコの保護は非常に厳しい。国が山を買い上げたり、保護区を設定するなどの対策をとらんと、民間だけではツシマヤマネコは守れん」と訴える。「イリオモテヤマネコが生息する西表島【4】の約9割は国有林で約4割が国立公園。そして、山には林道もない。西表は対馬に比べれば天国」と話す。

これまで真摯に取り組んできた山村さんやツシマヤマネコを守る会には、長年の経験と地元の知恵がある。そして、保護区設定や休耕地の無償借り入れなど、地元の人が主体となった保護活動の強さもある。山村さんや守る会の経験や知恵が活かされる場は、今後さらに広がりそうだ。

とらやまの森づくり ─ボランティアグループ「ツシマヤマネコ応援団」をはじめとする市民の取り組み─

今後予定されている人工林伐採について説明する野田一男さん(45)

「あの一帯の木が伐採されることになるとばってん、想像できるか?」。「ツシマヤマネコ応援団」のメンバー・野田一男さん(45)=対馬市上県町瀬田在住=は、眼下に広がる山々を見つめながら、心配そうに話す。

対馬の森林の約35%はスギ・ヒノキの人工林。その多くは、1950〜1960年代に林業公社【5】によって植林され、伐期を迎えているという。伐採後は、裸地のまま地主に戻る。材価低迷や高齢化も相まって、再造林される見通しはなく、多くは放棄されそうだという。予定では、今年度から5年間で172haの人工林が伐採される。

対馬市上県町瀬田で行われた広葉樹の苗畑づくり

(写真:対馬野生生物保護センター提供)

2003年10月、ツシマヤマネコ応援団ではコナラなど5種類のドングリ計2,000個を集めて苗畑をつくった。ツシマヤマネコをはじめとする野生生物が暮らしやすいような広葉樹で、伐採跡地を少しでも再生したいという思いからだった。将来的には、山地所有者の理解と協力を得ながら、伐採跡地に植樹していきたいと野田さんはいう。

ツシマヤマネコ応援団は、地元住民を中心としたボランティアグループで、2003年4月に設立。現在、会員は17名で、対馬の自然やツシマヤマネコの将来を心配する人たちが集まっている。主に対馬野生生物保護センターの活動を手伝っているが、今年度から本格的に「とらやまの森再生プロジェクト」に乗り出す。野田さんはその中心的メンバーである。

「子どもん頃は、森も川も海も豊かやった。ばってん、たった数十年で大分変わってしもうた。こん豊かな自然を次世代の子どもたちに残してやらんと。僕たちがやろうとしていることは、ちっちゃなことかもしれんし、いろんな障壁もあるかもしれん。ばってん、こん取り組みがきっかけになれば」と野田さんは話す。

対馬の海の変化について語る漁師の国分安則さん(41)

生粋の漁師である国分安則さん(41)=対馬市上県町御園在住=も、森に入って「海に木を植える」ことを決心した。「ここ4、5年、『磯焼け』【6】がひどかけん、そんせいか、回遊魚もアワビやサザエも減りよる。公共工事や森の荒廃、地球温暖化などいろんな原因があるやろうばってんね...」。国分さんは海の変化についてそう話した後、この海の問題について、「ヤマネコが棲めるほど豊かな森が、対馬の豊かな海を形成している。そういう認識は、漁師の中にはまだない。磯焼けについて何とかせんばいけんという意識はあろうばってん、漁師は気が短いけん、『海に木を植える』など先の話にはなかなか目がいかんよ。どういうふうにしていいか分からないというのもあるやろうけどね。やっぱり、ヤマネコがおるちゅうことは、海も山も川も豊かであることやけん、ヤマネコ保護のためなら一緒に手伝っていきたい」と胸のうちを語る。

本来の対馬の海(左)と、磯焼けした対馬の海(右)写真:国分安則氏撮影

そして、「磯焼けには、いろんな要因があろうばってん、とにかく海が悪くならんよう、一つひとつ取り除いていかんと。せめて現状維持できればよかけどね。最近、公共工事で損なわれた自然を再生してほしいという話も徐々に出てきとるし、自然再生法【7】ができたと聞いたとき、何か変わるばいという気がした。漁師だけではダメやけん、みんなで輪を広げて勉強しながら取り組んでいきたい」と話す。「できることあったら、若っかもんば連れてくるけんね」一帯の若手漁師の兄貴的存在でもある国分さん。みんなで一緒に取り組んでいきたいという姿勢が頼もしい。

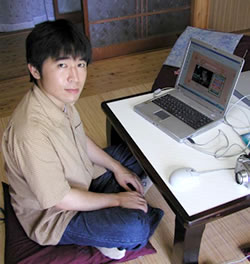

対馬野生生物保護センターのホームページを更新する西護さん(31)

ツシマヤマネコ応援団のメンバーで下島に住む西護(にし まもる)さん(31)=対馬市厳原町小浦在住=は、森づくりについて、「私が住んでいる下島にはツシマヤマネコはもうおらんと思っとります。下島の環境がおかしくなったから、そうなってしまったとです。上島では広葉樹林の再生プロジェクトがはじまりましたが、下島でも、本来の生態系を取り戻せるような再生活動を準備していかないといけんと思っとります。ツシマヤマネコをはじめとする対馬の生き物たちの保護には、森づくりがすべての基本」という。

西さんは、ボランティアで対馬野生生物保護センターの公式ホームページの運営管理も行っている。

「同じ島におるとに、新聞などでしかツシマヤマネコの情報が流れてこんやったとですよ。不思議な感じでした」。交通事故死が多発した2001年11月〜2002年1月、自分ができることをと思い立って同センターを訪問。当初、西さんは独自のホームページを立ち上げて情報発信をするつもりだった。しかし、つくったホームページのできあがりが素晴らしく、対馬野生生物保護センターに捕獲!?され、2002年8月、ついには公式サイトになってしまった。「メディアを通じて、対馬野生生物保護センターやツシマヤマネコ応援団の取り組みを島内外に知らせることが私の役割」と西さんは話す。

大きい島である対馬では、住民同士が直接会って交流する機会は少ない。ITの威力をフルに活用する西さんは、島内外の交流を促進し、活動の輪を結びつけることに一役買っている。

ツシマヤマネコ応援団をはじめとする市民の活動は緒に着いたばかりだが、各自の得意分野を活かしつつ、徐々に活動の輪を広めていこうとする姿勢は、非常に生き生きとしていた。

獣医師さんたちの奮闘 ─九獣連ヤマネコ保護協議会の取り組み─

飼いネコの診療の様子(上)と診療に駆けつけた獣医師の先生方(下)。下の写真左から、土井口先生、森先生、山中先生、原口先生、近藤先生。(2004年6月19日、対馬動物診療所)

6月19日の診療は飼いネコ5頭。獣医師さんが、手際よくウイルス検査や去勢避妊手術、マイクロチップ【8】の挿入を済ませる。上島唯一の臨床獣医師・森寛士先生、長崎県獣医師会から山中裕嗣先生・近藤貴之先生、熊本県獣医師会から土井口修先生・原口道夫先生の計5名が、対馬市上県町佐須奈にある「対馬動物診療所」での診療に駆けつけた。

前編でも触れたように、これまで3頭のFIV(ネコ免疫不全ウイルス)感染が確認されており、ツシマヤマネコにとって、イエネコ由来のウイルス感染が脅威となっている。

イエネコからヤマネコへのウイルス感染拡大の心配から、九州地区全域の獣医師会9団体約4,000名の会員から成る「九州地区獣医師会連合会」では、九州・沖縄に生息する2種のヤマネコの保護増殖に、獣医師が持っている獣医療技術で手助けできないかどうか検討。その結果、2000年に「九獣連ヤマネコ保護協議会」を立ち上げた。対馬には動物病院がなく、2001年7月に西表島とともに「動物診療所」を開所。これまで、延べ111名の獣医師が対馬を訪れ、348頭の飼いネコの診療にあたった(2004年6月現在)【9】。

今回で2回目の往診になる山中裕嗣先生(45)=長崎県佐世保市黒髪町在住=は、「僕たちがやっていることがヤマネコ保護に反映するかどうかは、地道に長いことやってみないと分からない。ここに駆けつける先生たちは、みんな少しでもヤマネコ保護の手伝いができればと思ってきている」という。

対馬は島が大きくイエネコの数も多いことから、山中先生、そして、ツシマヤマネコのホームドクターでもある森先生【10】は、「対馬市になったので、しっかりとした条例【11】を設け、ネコの飼い方の啓蒙活動を行わなければ、延々と続く問題だと思う。それから、ヤマネコが多く生息しているところのイエネコを重点的に調査・診療したらどうか」と指摘する。加えて、「福岡市動物園で人工繁殖【12】を行っているが、ここ(現地)の環境を整えないと野生復帰させてもダメ。生息環境づくり・受け皿づくりが大切だ」と話す。

同協議会で中心的に活動している杉谷篤志先生(59)=福岡県福岡市南区在住=は、「今までは、関心のある人だけが診療所を訪れていた。これからは、移動診療車などを導入し、ツシマヤマネコが多く生息する地域にこちらから出向いていくなど、重点的な診療活動を実施していきたい」と展望を語る。

8月22日、対馬市厳原町小浦に開所した「どうぶつたちの病院 対馬動物医療センター」

また、これまでの診療活動に関わってきた獣医師数名が、動物医療団体「どうぶつたちの病院」(理事長:杉谷先生、NPO法人許可申請中)を設立。さる8月22日に、対馬市厳原町小浦に「対馬動物医療センター」を開所した。獣医師と動物看護士の二人体制で、ウイルスの感染源となるイエネコの診療、適正飼育の啓発活動にあたる。同センターでは、24時間体制の「ヤマネコ119番」を開設し、対馬野生生物保護センターと連携しながら、傷病個体の救急救命活動を行っていくという。

被害者であることはツシマヤマネコだけではなく、人間が勝手に飼育放棄したために野生化したイエネコも同じ。ツシマヤマネコもイエネコも、同じ命を大切にし、不幸なネコを増やさないように取り組む獣医師さんたちの奮闘は続く。

ツシマヤマネコとの共生に向けて

前編、後編と2回に分けて見てきたように、多くの人たちが懸命にツシマヤマネコの保護活動に取り組んでいる。それぞれの立場は異なるが、ツシマヤマネコにかける思いは、みな同じである。現在、その思いの輪が、対馬野生生物保護センターを中心に広がりつつある。ツシマヤマネコの保護にとって、1997年の同センターの開所は大きな転機だったのであろう。

同センターができる以前から、ツシマヤマネコを、そして、変わりゆく対馬の自然を心配しつつも、どうしていいか分からない、どう関わっていいか分からないという島民の声はあったという。しかし、「対馬ん人は、気恥ずかしい性格やけんね。一歩踏み出すのに時間がかかる」と関わりを持つことの難しさについて、漁師の国分さんは話す。

そうした状況の中、1997年に同センターができたこと、そして、地域の人たちと一緒に取り組みたいという同センターの姿勢・情熱が、多くの人たちに踏み出すきっかけを与えたようだ。

ツシマヤマネコ応援団の野田さん・西さん、漁師の国分さんらはみな、「センターの人たちが外からきて、地域に入って頑張ってくれとるとに、対馬ん人間が何もせんわけにはいかん。こん人たちが来てくれんかったら、気付かんこともたくさんあったやろうし、何も変わらんやったかもしれん。いろんな人と出会うきっかけを作ってくれたし、日々よか刺激をもろうちょります」という。

人工繁殖が進められる福岡市動物園の獣舎。ここで生まれたツシマヤマネコ数頭が今年の秋、対馬に里帰りする。

対馬の自然環境全般に詳しい國分英俊さん(55)=対馬市上対馬町豊在住=も、「対馬野生生物保護センターができて、バラバラだった思いや取り組みを一つにつなげたと思う。まさにセンターだ」と評価している。

一方、同センター職員の村山晶さん(30)は、「私たちの原動力は地域の人たちとの出会い。みなさん一人ひとりの能力や感性はすごいと思います。これからも、お互いに刺激し助長し合いながら、一緒に保護活動に取り組んでいきたい。お互いにいい出会いになっているんだと思います」と話している。大林圭司レンジャー(30)も、「今後も『センター』であり続けたい。しかし、ツシマヤマネコの保護にはまだまだ多くの人の理解と協力が必要。待っているだけではダメで、どんどん枝葉を広げていきたい」という。

このように、思いの輪が広がりを見せる中、今年、対馬野生生物保護センターの取り組みは、大きな転換点を迎える。

対馬は大きな島なので、重点的な保護活動をどこで取り組むかを考える必要がある。今年度中に「どこで誰が何をするか」を明確にしていくと大林レンジャーはいう。そのために、ツシマヤマネコの生息数の再調査を行い、それに基づいて保護マップを作成し、重点的な対策を考えていくという。また、関係行政機関や地域住民、団体、専門家などが取り組む課題や役割、そして、何がどこまで進んでいるかという進捗状況を明確にしていき、誰が何をするかを検討する。これについては、2002年度から実施している「共生と循環の地域社会づくりモデル事業」【13】のアウトプットとして導き出すという。

近年、深刻になっている交通事故対策については、長崎県とともに事故現場を調査し、関係部局と道路構造の改善について検討していく予定。

また、ツシマヤマネコが安定的に暮らしていく目標を達成するための一手段として、飼育下で増やした個体を対馬に野生復帰させることを決め、その際の基本的考え方等をまとめた「ツシマヤマネコ再導入基本構想」をさる8月19日に公表。その一環として、今秋には、同センターの敷地内に一時収容施設を建設し、福岡市動物園で生まれたヤマネコを対馬に里帰りさせるという。とはいえ、すぐに野生復帰とまではいかないようだ。大林レンジャーは、「今の自然環境をみんなで改善していかないと、野生復帰はもちろん、今いる個体群が生きのびていくことも厳しい」と強調。「今、ツシマヤマネコ応援団をはじめとする市民の方々が、森づくり・環境づくりに取り組み始めていますが、そういう市民参加の動きがもっと広がるよう手助けしていければ」と大林レンジャーは話す。

「ツシマヤマネコを守るために私たちができること」と題してメッセージを送る対馬市立大船越小学校の5年生18名。(2004年8月22日、市民シンポジュウム「対馬もヤマネコも」)

ツシマヤマネコや対馬の自然を守っていくのは、島の人たち自身であり、彼らの生活の安定・向上抜きに、ツシマヤマネコ保護は考えられないことも事実。人口の減少や高齢化、基幹産業の衰退など、多くの課題もあるが、「人かヤマネコか」ではなく、「人もツシマヤマネコも他の動物も」と、共生する地域社会づくりを目指しながら、徐々に活動の輪を広めていこうとする対馬の取り組みを、読者のみなさんにも応援していただけたらと思う。

最後に、村山さんは、こう話している。

「今、対馬では日本で初めてのことに取り組もうとしています。たとえ何があってもうろたえず、起こったことをみんなで前向きに解決し、何事も乗り越えられるような、行政も住民も枠を超えた強い輪をつくっていきたい」と。

6月27日に保護されたツシマヤマネコ(写真:対馬野生生物保護センター提供)

追記

前編の冒頭で、ツシマヤマネコ(成獣メス)の交通事故死について記した。事故1週間後の6月27日の夜、そのヤマネコの子どもと思われる仔ネコが、対馬野生生物保護センターによって緊急保護された。保護されたときは非常に痩せていたが、次第に体重も増え、元気よく育っているという。

- 【1】ツシマヤマネコを守る会の活動

- 活動の詳細は、守る会の公式サイトに紹介されている。

- NPO法人ツシマヤマネコを守る会

- 【2】里ネコ

- イリオモテヤマネコが生息する西表島では、複数の農家が「ヤマネコは俺たちが守ってきた。自然と共生してきた。ヤマネコを守るためには、休耕田を復活させたらどうか」と話している。

西表でも対馬でも、ヤマネコは里地を好む“里ネコ”であるという印象を受けた。 - 【3】日本にいるもう一種のヤマネコ−イリオモテヤマネコ−

- 沖縄県西表島にのみ生息する固有種。

1967年に新種記載され、1977年に国の特別天然記念物、1994年にツシマモテヤマネコとともに「種の保存法」に基づく国内希少野生動植物種に指定された。また、環境省のレッドデータブックでは絶滅危惧IB類。

生息数は、100頭前後(1994年)と推定されている。生息地の改変、交通事故などが生息を脅かす要因だといわれている。 - 【4】西表島

- 日本最南端の八重山諸島に属し、行政上は竹富町に含まれる。面積は約288km2。その大部分は山林であり、約9割が国有林で、約4割が西表国立公園になる。亜熱帯特有の自然が良好な状態で保たれ、熱帯系、大陸系、そして島嶼固有の動植物の宝庫となっている。人口は約2,100人で、主産業は農業と観光業である。

- 【5】林業公社

- 県・市町村・森林組合が出資する公益法人。林業経営力の乏しい森林所有者に代わって、植林から伐採までの一切の施業を行い、伐採時に収益を分ける分収契約に基づいて森林を管理している。

- 【6】磯焼け

- 本来あるはずの海藻類が消失し、岩石が露出する現象を磯焼けという。磯が焼け跡のようになることからそう呼ばれている。水温の上昇や水質の変化など様々な原因が挙げられるが、鉄分の不足が主因ではないかとの見方もある。森に降った雨が川や海に流れ込む過程で鉄分を取り込むが、森が伐採されてしまうと、鉄分が不足する。鉄分は海藻の生育に不可欠な栄養分である。

- 【7】自然再生推進法

- 過去に損なわれた自然環境を取り戻すために、関係行政機関、関係地方公共団体、地域住民、NPO、専門家等の多様な主体が参加して、自然環境の保全・再生・創出等を行うことを目的とした法律。2002年12月制定。

- 【8】マイクロチップ

- ネコやイヌの個体識別を目的とした皮下埋め込み型の電子標識器具。専用のリーダーで個体番号を読み取る。

- 【9】九獣連ヤマネコ保護協議会の取り組み

- 同協議会のホームページにて、事業報告や派遣された獣医師さんの感想などが紹介されている。

- 【10】森寛士先生

- 長崎県大村市生まれ島原市育ちの38歳。北海道の大学を卒業後、対馬へ。上島唯一の臨床獣医師で、普段は家畜を診ている。その傍ら、ツシマヤマネコのホームドクターとしても活躍。対馬野生生物保護センターが開所される以前の1994年頃から、ツシマヤマネコに関わりはじめ、捕獲されたツシマヤマネコの血液検査、傷病個体の治療、リハビリのアドバイス等にあたっている。

- 【11】ネコ飼養条例

- 小笠原村では、ハハジマメグロやアカガシラカラスバトなどの天然記念物の鳥類食害、竹富町ではイリオモテヤマネコへのウイルス感染の懸念から、小笠原村では、1998年に「小笠原村飼いネコ適正飼養条例」を、竹富町では、2001年に「竹富町ネコ飼養条例」を制定し、飼い主にネコの飼養登録やウイルス検査(竹富町のみ)を義務付けている。対馬では、島が広くて人口も多く、対馬市合併以前は6町あったこともあり、条例の制定は困難だと言われていた。

- 【12】人工繁殖

- 環境省では、1995年から推進しているツシマヤマネコ保護増殖事業の一環として、福岡市動物園において、ツシマヤマネコの飼育下での人工繁殖に取り組んでいる。将来的には、対馬へ再導入を試みる。1996年から繁殖用の個体捕獲が始まり、2000年4月に待望の仔ネコが誕生。その後も動物園の努力によって繁殖は順調に進み、これまでに15頭が無事に成長している(2004年7月現在)。なお、福岡市動物園では、今年の3月から、対馬で捕獲・移送され、老齢で繁殖能力を失った2頭のヤマネコ(オス1頭、メス1頭)が一般公開されている。

- 【13】共生と循環の地域社会づくりモデル事業

- ツシマヤマネコの減少要因には、生息地の減少、人為的事故、イエネコからの病気感染などがあげられるが、いずれも地域社会のしくみと密接に関わっている。そのため、地域社会全体の根本から検討し、最終的には「誰が何をするか」という行動計画を示す。佐渡(平成12〜14年度)や西表(平成13〜15年度)でも同様の事業が実施された。今年度から、やんばるでも同事業がスタートする。

関連情報

参考図書

- ツシマヤマネコBOOK編集委員会(2003)『ツシマヤマネコ 対馬の森で−野生との共存をめざして』九州労金長崎県本部, 80P.

- 浦田明夫(1996)『ツシマヤマネコ−日本列島の地史を語る生き証人−』長崎野生生物調査会, 169P.

- 浦田明夫・國分英俊(1999)『対馬の自然』杉屋書店, 192P.

- 山村辰美(1996)『ツシマヤマネコの百科』データハウス, 78P.

この記事についてのご意見・ご感想をお寄せ下さい。今後の参考にさせていただきます。

なお、いただいたご意見は、氏名等を特定しない形で抜粋・紹介する場合もあります。あらかじめご了承下さい。

※取材にあたって

環境省対馬野生生物保護センターの大林圭司レンジャー・村山晶さん・檜山智嗣さん・木村朗子さん・阿比留左智江さん・田代三徳さん、ツシマヤマネコ応援団の野田一男さん・西護さん、ツシマヤマネコを守る会の山村辰美さん・糸瀬平和さん、農家の神宮正芳さん、漁師の国分安則さん、豊小中学校長の國分英俊先生、佐護小学校の畑島英史先生、上島唯一の臨床獣医師である森寛士先生、九州地区獣医師会連合会の杉谷篤志先生・山中裕嗣先生・土井口修先生・原口道夫先生・近藤貴之先生など、多くの方々にご協力いただきました。記して感謝申し上げます。

(記事:前田剛、写真:前田剛、対馬野生生物保護センター・山村辰美氏・国分安則氏提供)

※掲載記事の内容や意見等はすべて執筆者個人に属し、EICネットまたは一般財団法人環境イノベーション情報機構の公式見解を示すものではありません。