No.056

Issued: 2004.05.20

世田谷発祥・巨大ハクサイ復活大作戦! 市民緑地でつながれ広がれ〜地元農家の知恵と畑と種子の記憶を次世代に〜

春の青空に映えるこの黄色い花、何の花かおわかりですか?(左写真)――そう、いまや私たちの食卓には馴染み深い「ハクサイ(白菜)」ですね【1】。日本での歴史は意外に浅く、原産地の中国から明治時代になって渡来し、一般に普及したのは昭和に入ってからと言われています。さて、今回取り上げるのは、その初期の頃の生産に大きな役割を果たしたと言われる、東京発祥の巨大、「下山千歳白菜」の平成の“復活劇”。その舞台は、世田谷区北烏山に畑を構える、この品種の生みの親、下山義雄さん【2】のお宅です。都会の子どもや大人たちが、地域の文化、農業や自然のことを身近に学べる『総合学習の場』として、また『緑と安らぎの空間』としても親しみ、集う、平成の下山家の風景を取材しました【3】。

この約50年間の急速な都市化で周辺の環境はすっかり変わりました。最近ではなおビルの高さ制限が緩くなるなど開発の波は止まらず、かつて自然豊かな武蔵野の田園風景を支えた農家の屋敷林はほとんど消滅しています。下山家も、密集する住居の狭間で『生産緑地』や『市民緑地』の指定を受けながら、何とか地域の貴重な緑地の維持に貢献する農家のひとつです。

巨大・地場ハクサイ、復活の夢から...

収穫祭でハクサイを掲げる 「烏山みずとみどりの会」事務局の松永静子さん。

「このまちで生まれた、その巨大白菜を見てみたい!」──平成10年の春、下山家の樹林地が「市民緑地」となった同じ頃、この地場産白菜の存在を知り下山さんにその約40年ぶりの復活を持ちかけたのは、地元で「地域の歴史・文化や自然環境を守る活動」に取り組む「烏山みずとみどりの会」【4】のメンバーでした。活動の一環として「是非、『下山千歳白菜の復活事業』を取り上げたい!」。その熱い想いに応じて下山さんが立ちあがり、関係者の協力も得て、同年秋、見事に、その栽培・収穫、採種が再開されることになったのです【5】。

地域の人たちが、地元での「農業体験」を通して「環境学習」を行なうと同時に、自分たちの手で「地域の資源、地場野菜の種を次代に残していこう」という趣旨で事業が動き出して5年。現在まで、近隣の小学校では毎年の「総合的な学習の時間」のテーマに取り上げられ、またボーイスカウトや一般市民も誘い合わせての収穫祭は恒例となるなど、その輪は更に広がりを見せているようです。

「こんな小さな種が、大きなハクサイに?!」

質問に答えて丁寧に説明する下山義雄さん(90)。

夏休みが明けて早々の平成15年9月2日(火)、下山さんの畑には、近所の世田谷区立烏山北小学校の3年生2クラス・総勢80余名が、先生方や『烏山みずとみどりの会』を中心としたボランティアの方たちと一緒にやってきました。「総合的な学習の時間」の授業で、『巨大・下山千歳白菜』の「種まき」をするためです。

12月までの3ヶ月の間、子どもたちは「種まき」から「収穫」までの作業の体験に訪れることで、「白菜の栽培」だけでなく、古い農家に残る建物(蔵、養蚕小屋など)や井戸、屋敷林、畑などの教材と、下山家や地域のボランティアの大人たちのお話から、地域の「農業、自然、文化」について広く学びます【6】。

重さ6〜9kg、通常の2倍にもなる巨大な白菜の種。「こんな小さな種が白菜になるの?!」と子どもたち。

平成生まれの都会っ子たちに農業の手ほどきをする下山義雄さんは、明治生まれの御年90歳。15歳で就農、22歳で経営主となり、独自に地道な「自家採種」の努力の末、40歳の頃、この「病気に負けない」品種の種苗登録に至りました【7】。

「本当は新学期の9月では、種まきには遅すぎるんです。でも、失敗するのも学びのうち。なぜ育たないかを体験してみるのもよいでしょう」とおおらかに指導をされ、「白菜というのは...」と嬉しそうに語る下山さん。そこには、その人生をかけてこのこだわりのハクサイを生み出した熟練農家の野菜づくりへの愛情と豊かな知恵が伺えます。

種まき風景

左=種まき指導をする下山繁雄さん(義雄さんのご長男)

右=畑に施されている肥料は、敷地内の落ち葉を積み上げ、寝かして、熟成した堆肥。鶏糞や馬糞を混ぜて発酵。ボランティアからは、「この近隣の地域でこんなふうに堆肥をつくれる場所なんて、まずほかにはありませんよ」との声」【8】。

「耐病性の品種の親」下山千歳白菜とは?

「やや晩生ではあるが、バイラス病(ウイルス病)・軟腐病に強く、貯蔵性に富んだ品種」。大きいものでは、重さが二貫目(約7.5kg)にもなる大玉。

今から半世紀ほど前、日本で「ハクサイ」の栽培がまだ難しかった頃、「病気に負けない品種をつくろう」と、一農家でありながら本格的に「育種(品種改良)」に挑んだ下山さん。

先代から独自に更新してきた下山家の種を引き継ぎ、毎年、「形がよく病気にかかりにくいものを選りすぐる」という地道な作業を根気よく繰り返した結果、今でも「耐病性品種の親」として使われているという、この丈夫で大きな『下山千歳白菜』の種を完成しました【9】。

はじめは、その大きさや形から評価されなかった下山家の白菜でしたが、関東一円で、ウイルス病や軟腐病が蔓延した昭和20年代半ば、多くの農家の白菜が病害で全滅する中、「ほとんど欠株なし!」「待望の耐病性ハクサイ現わる!」と、おおいに注目を集め、農林省に種苗登録されるきっかけになりました。

左=原種栽培畑、1954年。竹の棒を立てて、原種が倒れないように工夫。

右=白菜の貯蔵

(ともに、自家出版本『農に生きる──白菜育成にかけたわが人生』より転載)

一通りの体験を終えると、「ハクサイはどれくらいででるの?」「種の取り方は?「花の色は?」...と、ハクサイの栽培や育成について、次々と熱心に質問が出される。

お店で商品として並んでいる「白菜」しか知らなかった子どもたちが、畑で育まれる「いのち」としての野菜について学ぶきっかけに・・・。

井戸の水汲み・初体験

白菜の種をまき終わった子どもたちは畑から、今度は、竹林やケヤキの大木が作る木陰を通り抜け、「井戸端」へと向かいます。その道々、「気持ちいい〜」、「セミがいる〜」とのはしゃぎ声。晴れ渡った残暑の頃、小さな木陰の涼しさが格別に感じられる陽気でした。

右=井戸端での水汲み体験

左=「下山千歳白菜発祥之地」の記念石碑の前で下山照夫さん(「烏山みずとみどりの会」会長)の話を聞く子どもたち

井戸端では、「昔は水道がなかったんだよ...」と説明を受けると、子どもたちは交代で、深さ10メートルの地下水の水面を覗き込み、今度は「水汲み体験」です。

古井戸の手押しポンプを“ガシャンガシャン”と力一杯に動かして、出てきた井戸水にそっと手を差し伸べると、「学校の(水道)水って、なんか生ぬるいけど、ここの(水)は冷たい」との声。「そう、いいことに気づいたね。地下深くから水を汲み上げているから、気温が高くなっても、冷たい水が出てくるんだよ。...じゃあ、冬はどうなると思う? 今度、収穫のときにきたら、また触って、感じてごらん」とボランティア・スタッフ。今では珍しくなった井戸のおもしろさに、子どもたちは次回の体験への期待もふくらませているようでした。

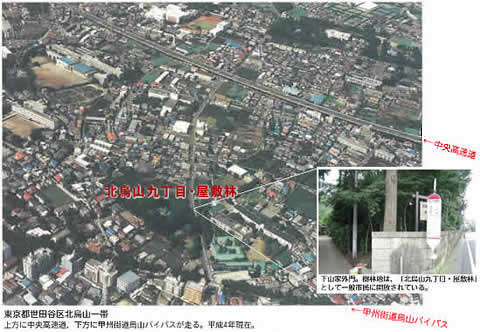

敷地内に「市民緑地」としての利用方法を示した『北烏山九丁目・屋敷林』の看板。「市民緑地制度」は、都市部で所有される樹林地を、一定の条件の下、公園のように一般開放し、地域住民に「緑と安らぎの場」として提供することを推奨する制度で、契約した所有者には税制面などでの優遇措置が取られている【10】(【3】参照)。

いよいよ収穫祭

夏の種まきのあと、芽生えの確認・間引きの授業【11】を経て、12月5日(金)は、いよいよ待ちに待った収穫祭の日。今年のハクサイのできばえはどうでしょう?!

朝早くから、準備のためにボランティア・スタッフの面々、それにPTAのお母さん方が炊き出しに集まりました。――「狭い都会の中、みどり豊かで人の集える空間があると、やさしい気持ちになれる気がするんですよね」、「私は、子どもが2年生だった昨年から、(今年の授業の)役に立つからと誘われて、お手伝いさせていただきました。今年初参加の息子ともども、ほんとうに貴重な体験をさせてもらっています」 など、大人たちも楽しみながら参加しているのが印象的でした。

左=畑脇の道具置き場の前にコンロを出し、ホタテの干貝柱をだしに白菜汁作りに精を出すお母さんたち。コトコト煮込む間の会話も弾む。

右=畑のハクサイ(収穫前)

巨大さを体感! 収穫の喜び

「こうやって、左右に揺すってやると...」──下山繁雄さんが実演しながら、「ほら、抜けるでしょう」。

説明を聞いて、おもむろに引き抜こうとする子どもたち。3人がかりでもなかなか抜けません。ようやく引き抜くと、スーパーに並ぶ「白菜」からは想像もしなかった、太く立派な根っこ! これを何とか切り落とし、力を合わせて畑の脇のムシロまで運び出していきます。

子どもたちのまいた種が、約3ヶ月間、下山さんの細やかな手入れにかかり、今年も立派に育ちました。「自分たちでまいた」ハクサイを収穫した子どもたちの表情は満足気です。

見事な大玉の白菜の結球に喜ぶ子どもたちの姿を微笑ましく眺めながらも、「白菜の出来は昔のころと比較するとまだまだ不満」とプロのこだわりを見せる下山さんは、冷夏・長雨だったせいもあってか「今年はできが悪い...」とつぶやいておられました。

慣れない手つきで包丁を持ち、白菜の根っこを切る子どもたち。見守るスタッフの間で緊張感が高まった。

収穫を終えた後は、ハクサイをじっくり観察する時間。重さは? ハクサイの葉の枚数は? 事前の授業で、その予測を書いて、先生に提出していた子どもたち。葉が1枚ずつ剥がされるにしたがい、「39、40、41...」、「あれ〜もう過ぎちゃったよ!」と予想した枚数を超えて、なお中に詰まっている葉に驚きを隠せない様子でした。

実に77枚を数えて並べられたひと玉のハクサイの葉。壮観な眺めに感嘆し、覗き込む子どもたちの目は真剣そのものでした。

畑に敷いた白い紙マルチの上に、ハクサイの葉を外葉から1枚ずつ並べていく。最後には、ほとんど透けて見えるほど薄っぺらで、でもしっかりと「白菜の形」をしている77枚目の小さな葉が指先の上にポツンと乗った。

左=ひと仕事終わった後には、白菜汁が振る舞われた。よく煮込まれた格別の味に「おかわり」の声が続出

右=自分の育てた白菜は格別?!白菜の浅漬けにむさぼりつく子どもたち

下山千歳白菜の記憶

「あのころ、暮れになると、1個が一抱えもある重さ二貫目(約7.5kg)のハクサイの収穫で、朝から晩まで大変だったねぇ」─下山義雄さんの言葉に、奥さんの幸子さんも、「本当にねぇ。冷害の年はここら辺り、ずうっとハクサイがやられていて、うちの畑のハクサイを見に、ずいぶんと遠くから来んなさったですよ」と合いの手を入れます【12】。

1998年11月28日に開催された第1回復活収穫祭。旧母屋の縁側に座る下山義雄さん・幸子さんのご夫妻。

屋敷林に囲まれた閑静な下山邸の縁側で、遠い日々の記憶を手繰り寄せつつ、当時の情景を鮮やかに再現する下山さんご夫妻のお話。興味津々に聞き入っていた「烏山みずとみどりの会」の松永さんは、この後しばらく、まだ見ぬ巨大白菜のことがどうにも頭から離れなかったと言います。

この先、『下山千歳白菜』がどのような形で、次代へと引き継がれていくことになるのか──。ハクサイそのものは、大きさがネックで世田谷の地場産野菜として市場に出ることはないのかもしれません。けれども、以前のように「野菜供給地」としての役割は果たせないまでも、東京農業の名残りを次世代に伝え、地域の「コミュニティに根ざした環境学習」のきっかけを生み出すシンボルとして生き続けられれば素晴らしいでしょう。

同会が「下山千歳白菜復活事業」について、『地域の宝を育てる』という言葉で、『その喜びとおいしさをたくさんの大人や子ども達と分かち合いたい!』、『自分の住んでいるまちの畑で農作業の一部に触れ、いつもと違う時間と季節の流れを感じるよいチャンス!』とPRしているように、大人も子どもも下山家に集うことで、色々な人々とのふれあいの中、いのちの「つながり」や大切さを学べるかけがえのない空間が、そこにはあるように思えました。

- 【1】「菜の花」

- アブラナ科アブラナ属の花の総称。同じように黄色い花を咲かせるキャベツ、ダイコン、ブロッコリーなどは皆それに含まれる。

- 【2】「下山千歳白菜」の名

- 下山の姓と烏山の旧地名「千歳」から命名。

- 【3】下山家「北烏山九丁目・屋敷林」と市民緑地制度

- 下山家の屋敷林には、高さ20mを越えるケヤキの大木や、シラカシやツツジなどの木々が生い茂り、孟宗竹の竹林もある。

昭和52年には、世田谷区の「保存樹林地」として、1,150m2が指定されていたが、平成10年4月、都市緑地保全法に基づき新たに約2,500m2が「北烏山九丁目・屋敷林 市民緑地」として、緑地管理機構である(財)せたがやトラスト協会との間で契約締結された。 - 【4】『烏山みずとみどりの会(会長下山照夫氏)』

- 平成8年より北烏山の「寺町」で寺町通り区民集会所を拠点とし、学習会やイベントの開催を通し、地域の歴史・文化や自然環境(地下水とみどり)を守る活動を行なっている市民グループ。

- 【5】下山千歳白菜(農林省第65号種苗登録、昭和28年7月25日)の種子

- 下山千歳白菜の種子は下山さんの手許には残っておらず、かつて種子の生産・販売を任せた種苗会社に「耐病性品種の親」としてわずかながら残っていたものを何とか手に入れたという。

- 【6】烏山の農業と下山家

- 烏山(旧千歳村)は、江戸の頃は高井戸と調布間の「間の宿」として数軒の茶店と家が建ち並ぶ以外は緑に被われ自然豊かな農村だった。農家経営は、明治・大正期には「米麦」と自給自足の形態から、現金収入になる「養蚕」中心へ、昭和に入り「野菜」中心へとその形を変えていった。下山家は、烏山で農業を続けてきた旧家で、その歴史は推定で12代、320年、徳川初期まで遡るという。

- 【7】下山千歳白菜の生産

- 下山千歳白菜の生産は、昭和28年頃から10年間ほど、戦後の食料難に盛んに行なわれ、その立派な実りで区民の食卓を支えた。しかし、都市化、核家族化、少子化が進む中、その大きさから「一度に食べきれない」と消費が落ち、作る側も「重くて収穫が大変、手間・カネもかかる、その割りに値段は安い」と、より作りやすいキャベツに取って替わられ、次第に作られなくなると、あっという間に生産は途絶え市場からは消え去った。

時代の例にもれず、下山家でも農業経営基盤は縮小され、野菜中心からツツジ・モッコクなどの植木生産に切り替えら、現在では販売用生産は行なっていない。 - 【8】「市民緑地」の堆肥づくりと落ち葉掃き

- 「北烏山九丁目・屋敷林 市民緑地」では、11月から1月にかけて大量に落ち葉が出るが、市民ボランティアが集まり、堆肥づくりのための落ち葉掃きの作業を行っている。

庭の奥に、落ち葉の山が積上げられ、脇には「市民緑地の腐葉土づくり」という横断幕も張り出された。きれいに掃かれた庭は、下山さんの日々の手入れとともに、集う地域ボランティアの作業の様子を物語るようだった。 - 【9】下山千歳白菜の血統

- 「下山千歳白菜」は、包頭連(ほうとうれん:頭は大きくよく抱合、味が良い)と、芝罘(チーフー:硬く結球、耐病性が高い)という2つの品種の自然交配種の中から、耐病性の強いものの選抜を繰り返した結果、それぞれの特徴を受け継ぎ、大型で結球がよく、ウイルス病、なんぷ病に強い抵抗性を持つ晩生品種として誕生した。

- 【10】「市民緑地」の契約や維持管理

- 「市民緑地」の契約や維持管理を行う(財)せたがやトラスト協会では、「北島山九丁目・屋敷林の他に3箇所の市民緑地と契約中で、緑地の一般公開を行なっている。住宅街ではみどりは貴重だが、近隣にとっては時として日照や落ち葉の処理など様々な問題を引き起こす原因ともなる。「いずれの緑地でも近隣の住民の方々には、理解と協力をいただいて一般開放している。」と担当の松本伸さんは言う。

- 【11】烏山北小学校の子どもたち

- 烏山北小学校の子どもたちは、種まきから収穫までの間に、「芽生えの確認」と「間引き」という作業も体験。10月にはそれに加え、「十三夜と地域の行事について」の授業。月見飾りと「植物と暮らしの絵暦(下山夫妻が中心となり町の古老に話を聞いて、地域の年中行事と植物・食べ物を、季節ごとに図式化したもの)」を見ながらお話を聞いた。

- 【12】「農に生きる---白菜育成にかけたわが人生」

- 下山義雄さんが自費出版した、このタイトルの記録集には、この白菜を生んだ下山さんの半生と明治・大正・昭和・平成の下山家の「農のくらし」について、長男の繁雄さんが母・幸子さんと共に「父の語らい」を記録し、過去帳等をもとに復元された。この本のタイトル通り、下山さんが「人生をかけて」誕生させ、守ってきた「下山千歳白菜」といえる。

関連情報

- 北烏山九丁目・屋敷林 市民緑地について 財団法人 せたがやトラスト協会より

- 都市緑地保全法・市民緑地制度について 国土交通省都市・地域整備局「都市緑化データベース」

参考図書

- 下山繁雄編修『農に生きる──白菜育成にかけたわが人生』下山義雄発行、2000年10月

- 烏山みずとみどりの会「イベントを通して隠れたまちの自然を知る」、『レクリエーション』No.480 特別増刊35号「暮らしの場を調査しよう」(財)日本レクリエーション協会、1999年3月

- 烏山みずとみどりの会「下山千歳白菜を作ろう」、『自由時間研究』第25号(財)日本レクリエーション協会 余暇生活開発レクリエーション総合研究所

- 本目冨佐子「地域の特産、下山千歳白菜に挑戦!!」「住まい・まち学習」実践報告・論文集4(財)住宅総合研究財団 住教育委員会、2003年8月

- JA東京中央会「ハクサイの栽培の安定は世田谷から」「江戸・東京 農業名所めぐり」2002年8月

この記事についてのご意見・ご感想をお寄せ下さい。今後の参考にさせていただきます。

なお、いただいたご意見は、氏名等を特定しない形で抜粋・紹介する場合もあります。あらかじめご了承下さい。

※取材に当たって

下山義雄さん・幸子さんご夫妻、ご長男の繁雄さん、

烏山みずとみどりの会 会長の下山照夫さん、事務局長の松永静子さん、

ほかボランティアの皆さん、

烏山北小学校の皆さん(担任の先生方はじめ、生徒の皆さん、PTAの皆さん)、

財団法人せたがやトラスト協会の松本伸さん

の各位にお世話になりました。

(記事:中森まどか)

※掲載記事の内容や意見等はすべて執筆者個人に属し、EICネットまたは一般財団法人環境イノベーション情報機構の公式見解を示すものではありません。