No.095

Issued: 2021.11.24

国立環境研究所気候変動適応センター長の向井人史さんに聞く、気候変動適応の広がりと重要性、そして現在の課題

実施日時:令和3年11月11日(木)14:00〜

ゲスト:国立環境研究所気候変動適応センター センター長 向井 人史(むかい ひとし)さん

聞き手:一般財団法人環境イノベーション情報機構 理事長 大塚柳太郎

- 1958年青森県生まれ。工学博士。

- 専門とする環境分野は、地球温暖化、越境大気汚染、環境化学。

- 国立公害研究所計測技術部に採用され、大気部門の研究を開始。粒状物質やCO2、同位体比などのモニタリングに従事し、国内、国外の観測を行ってきた。

- 現在は、気候変動適応センター長として、気候変動影響や適応に関する業務に従事。

1998年に地球温暖化対策推進法ができた20年後の2018年に成立した気候変動適応法

大塚理事長(以下、大塚)― 本日はお忙しい中ありがとうございます。

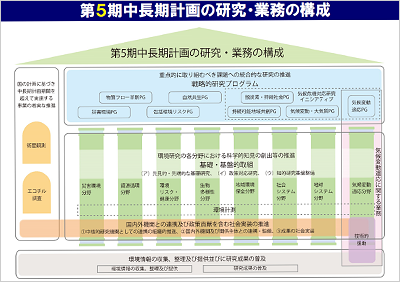

国立環境研究所は、今年の4月から第5期中長期計画に入り、その中でさまざまなテーマの研究に取り組まれています。特に、気候変動は、日本に限らず世界を見ても最重要のテーマと思います。その中でも、「適応」に対する関心が非常に高まっています。日本では3年前の2018年に気候変動適応法ができ、それとともに国立環境研究所に、向井さんがセンター長をされている気候変動適応センターが設立されました。

本日は、その気候変動適応センターの活動を中心に、「適応」の問題や、「適応」の研究としてどのようなことが行われているのかをお聞きしたいと思います。

最初に向井さんから、気候変動適応センターができた経緯についてご説明いただけますでしょうか。

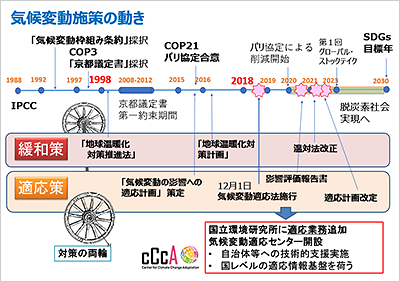

向井さん― 今ご紹介いただいたように、気候変動適応法が2018年にできました。地球温暖化対策推進法という、特に温暖化の「緩和」に関して定めている法律が1998年に制定されてから20年を経た後のことでした。「適応」の重要度が増してきたことが背景にありますが、諸外国を見てもあまり類のない法律です。

この法律では、自治体が気候変動適応計画を策定すること、そのために国は適応の指針を出すこと、事業者や個人も含めて国全体として適応を推進すること、などが盛り込まれており、その中で、国立環境研究所(以下、環境研)は、適応に資する情報基盤整備の役割が書き込まれています。

大塚― ずいぶん具体的に書き込まれているのですね。

向井さん― そうですね。情報といってもたくさんありますが、特に技術的な情報を環境研に集めて、各ステークホルダーに届けるといった内容のことが書かれています。

法律は2018年6月に成立し、6か月後の同年12月に施行され、そのタイミングに合わせて、適応センターを設立するという運びになったわけです。

大塚― 向井さんは、センター設立時からセンター長としてかかわられたのですか?

向井さん― はい。設立のための準備委員会を環境研の中に作り、組織形態や必要な研究室など、少しずつ話し合っていました。

ご存じのように、適応は範囲が広いので、これまで適応の研究をされていた方だけでなく、新たにスタッフを採用していただき組織を作ってきたという経緯です。

今の段階では、どんなに緩和しても必ず気候変動は起こり、そのための適応対策が必須となる

大塚― 実際にどういう研究をされているかは後でお聞きするとして、今のお話を伺っているだけでも、新しい分野にチャレンジする側面が強いと感じました。向井さんは、国立環境研究所で「適応」が扱われることをどのように感じられましたか。

向井さん― 適応の範囲はきわめて広範にわたりますから、環境研で取り組んできた研究だけにとどまらないことはたしかで、いろいろな国立などの研究機関との連携を深めて情報を集めるような形が望まれていると思います。

一方で、気候変動への対策には「緩和」と「適応」という2つの柱がありますから、それらを一体として進める意味では、環境研の中に適応研究をきちんと持ち込んで、“適応しながら緩和する”ことを含めた対策を扱う必要があるという気はしています。

大塚― 今言われたように、気候変動対策としては、緩和策が前からあって、まず緩和だねというのが最初の発想だったと思います。緩和と適応の関係についてご説明いただけますか。

向井さん― よく、“車の両輪”と言われます。ただ、地球温暖化問題の初期の頃、京都議定書が採択された1990年代から2000年代初頭には、やはり緩和の方が重要で、適応で事が足りることはないと言われていました。むしろ、適応をすることで緩和の手が緩むと、適応は二の次のような扱いもされていました。

ただ、論理的に考えると、1.5℃目標に向けて国の指針を整えようと言われる一方で、今の削減状況では2℃を超えてしまうという研究成果も発表されている通り、今後どんなに対策を進めたとしても、0.5℃から1℃くらいの気温上昇は起こります。

気候災害も徐々に大きくなり、熱中症も増えています。気温がさらに0.5℃から1℃上がると、状況はどんどんひどくなるわけですから、適応の対策は必須ということになります。

振り返って考えればわかることですが、緩和の法律ができてから20年間のうちに緩和が進んでいれば適応をしなくてよかったわけです。1998年から適応法ができた2018年までの20年間に、世界のCO2排出量は増えつづけたのです。

大塚― 研究する立場からは、緩和の研究と適応の研究とでは、根っこのところで共通することもあると感じられますか。つまり、あるグループがもっぱら緩和の研究をし、別のグループが適応の研究をするよりは、相互に連携をとりながら研究を進めるのがいいのでしょうか。

向井さん― この点については、かなり意識していますね。身近な例でいうと、夏の気温がどんどん上がってきて、熱中症も増えてきています。そのためクーラーを使いましょうという適応策があるわけです。一晩中クーラーを回しっぱなしにしておいてくださいとも言われます。これはある意味で緩和策に対して逆行する適応策になっています。こういうことも含め、適応することによって緩和策がうまくいかないとか、逆に緩和策を打つことによって、何かの影響で適応がうまくいかないことがあるかもしれません。

最近よく言われるのは、自然を利用した適応策で、より経済的な方法でCO2を出さずに災害を防ぐというようなことです。例えば、沿岸域にマングローブを植えることで、海面上昇による砂浜の損失を防ぐというプラスとともに、炭素を蓄積することが気温上昇に対して有効と考えられています。

気候変動に関連する研究者が総勢100人ほど集まって、適応のプログラムを進めている

大塚― マングローブの例はわかりやすいですね。ところで、適応センターではいろいろなテーマで多くの研究成果をあげておられますが、いくつか例をあげてご紹介いただけますか。

サンゴとサンゴ礁を利用している魚(長崎県五島列島で山野博哉氏撮影)

山野博哉(現 生物生態系領域長、気候変動適応センター長代行)「サンゴの将来を予測し、変化に備える」

環境研ニュース35巻5号より

向井さん― 適応法に書かれている気候変動適応センターの役割というのは、実は、情報基盤の整備とその情報をステークホルダーに届けることです。同時に、ご指摘のように、研究を行うことも非常に重要です。われわれは、実は両方をやっています。

研究内容は多岐にわたりますが、例えば、湖沼の水問題として、気温が上がることで底質の酸素消費量が増え、湖沼全体で低酸素化が起こります。このようなことが、地球温暖化によって世界中でどのように起こるかも研究しています。

もう少し大きな問題として、水温が上がることで酸素消費が増えるだけでなく、湖水が循環しなくなるという問題もあります。これも無酸素化を引き起こす原因の一つです。最近大きな話題になっていますが、琵琶湖で全層循環しなくなった年がぽつぽつと出てきています。全層循環というのは、冬期に表面温度が下がって密度が高くなった湖面近くの水が沈んでいくことで、湖底の水を押し上げて全層が混ざる現象です。ところが、水温が冷え切らないため、途中までは混ざっても、湖底までは混ざり合わないという現象が起きているのです。

そうすると、上層部分では大気から酸素が入ってきても、下層部分は前年のまま酸素消費だけが行われて、底層の生き物の酸素要求量が足りなくなり、生態系が乱れていくのです。重要な生物が棲めなくなることが起こりえます。そうした現象をシミュレーションで再現しようとしている研究者たちもいます。

サンゴの白化現象も重要な問題です。サンゴの白化が進行しサンゴの北への移動が見られていますが、南の沖縄で、入り江による水温の微細な変異とサンゴの分布について研究しているメンバーもいます。水温がそれほど上がらずに、サンゴが生き残れるような入り江を探し、そこを避難場所としてサンゴの育成を図り、さらにその周辺にサンゴを増やせないかと、モデルを介して研究しているグループです。場所によっては、例えば海に日陰をつくる方法もありますし、サンゴの生態とどう関係しているかを含めて研究が進んでいます。

陸上植物の研究もしています。陸上植物は、海の生物と違ってなかなか移動しにくいのですが、実際すでに温暖化が起こっていますから、いま生えている樹木に対して、若木がどちら側にどれくらいのスピードで移動するかといった研究も、いろいろなデータを用いて始めています。

大塚― お話を伺っていて、気候変動の影響が非常に広いことが分かります。これらの研究を、適応センターの研究者がリードしているということでしょうか。

向井さん― 気候変動に関連する研究者は総勢で100人近くになりますが、これらの研究者がグループに分かれ適応のプログラムを作っています。気候変動適応研究プログラムは全体として、3つのプロジェクトから構成されています。第1は観測のプロジェクト、第2は今後の変化を予測するための予測評価のプロジェクト、そして第3が、その一部を紹介した適応の戦略を考えるプロジェクトで他の研究機関の研究者といっしょに展開しているものです。

もう一つ申し上げたいのは、これらのプロジェクトに付随した基礎的・基盤的な活動として、データベース作りや長期的な観測を始めようとしていることです。先ほどの湖沼の例でも、長期的に観測しないとわからないわけですから、そうした基礎データが重要なのです。

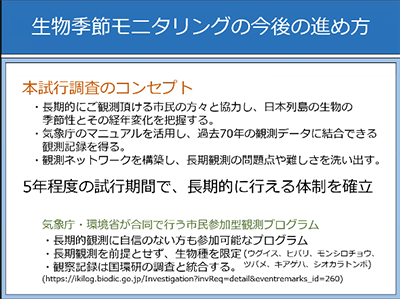

それと最近話題になった、気象庁の生物季節観測の発展的な活用に向けた継続的な観測調査の枠組みにも関わっています。

大塚― 気象庁が長年行ってきた観測の多くを止める意向を示したことに、多くの反対があったものですね。

向井さん― 気象庁が調査項目を大幅に縮小すると発表しましたが、その後の検討で、環境省と気象庁と環境研が連携し、いろいろな方法を使って続けることになりました。

環境研が今取り組んでいるのは、市民参加によって生物季節を測る試みです。セミの初鳴、ツバキの開花、ホタルの初見日などの生物季節観測を市民と一体となってするのです。こうした取り組みをサイエンスとして成功させるには、データのとり方などを整えなくてはなりません。そのあたりの段取りを今進めています。

大塚― 大変かもしれませんが、シビックサイエンスは、今注目されている分野ですしぜひ成功させてください。

向井さん― これは面白い取り組みになるかもしれません。多くの人びと、全国で160名くらいの市民の参加を得ています。

地域適応計画を市町村レベルで策定するなど、いち早く取り組まれているところも出てきている

大塚― 今のお話にも関連しますが、先ほど向井さんが言われた、いろいろな組織との連携、特に地域との連携を当初から非常に重視されていたわけですね。

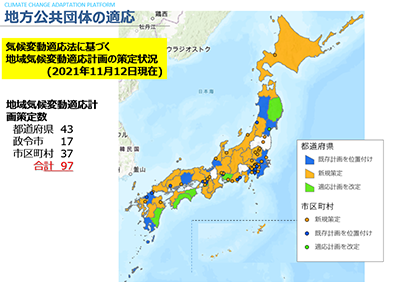

向井さん― はい。地域との連携のもう一つの大きな柱として、技術援助があります。特に、自治体、それから最近は事業者や市民向けにいろいろな情報を提供しています。特に力を入れているのが自治体への支援です。適応法に書かれている、自治体の役割である地域適応計画の策定を支援するのです。

大塚― 今言われている「自治体」は都道府県でしょうか。それとも基礎自治体も含めているのでしょうか。

向井さん― 法律には「自治体」としか書かれていないので、どういう単位でもいいことになります。しかも、強制ではなく、「努めるべし」と努力義務として書かれています。しかし実際には、都道府県レベルでかなり進んでいまして、2021年11月現在、43都道府県で地域気候変動適応計画が策定されています。

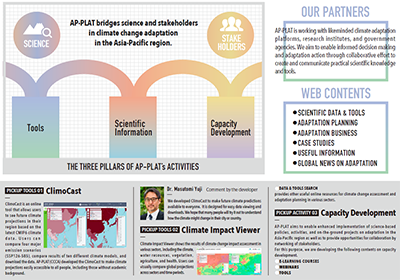

私たちは、自治体の計画策定に向け情報を提供するのですが、これまでの情報からわれわれが整備している情報提供プラットフォーム――「A-PLAT(気候変動適応情報プラットフォーム)」――から情報が取れるように工夫しています。さらに、例えば計画にどのような項目を盛り込んだらよいかといったとき、われわれが委員として参加したり、セミナーを行ったりもしています。

一方、非常に意欲的に適応策に取り組んでいただけている市町村もあり、進んでいるところではすでに適応計画を作っているところもあります。2021年11月12日現在、政令市で17、その他の市区町村で37の地域適応計画ができています。

大塚― A-PLATのサイトを見させていただくと、「地域の適応」「事業者の適応」「個人の適応」とありますね。今のお話はたぶん地域の適応に相当すると思いますが、市町村も含め、注目すべき事例を含めてご紹介いただけますか。

向井さん― 適応に力を入れておられる自治体では、地域版適応センターを作っていただけています。例えば、最初に地域気候変動適応センターができたのは埼玉県でした。もともと素地がありましたし、熊谷市をはじめ非常に暑い地域を含んでいますので関心が高く、オリンピック対策も含め、暑さ対策に積極的に取り組まれていました。長野県も先進的に適応に取り組まれています。計画づくりも早かったですし、地域適応センターを作り県の情報の収集に取り組まれています。

こうした中で、先ほども申し上げたように、市町村レベルでも活動を活発化させているところが増えています。環境志向の市長さんの影響なども大きいかと思いますが、いち早く取り組まれている市があるのは、私たちが想定した以上で驚いています。

気候変動適応対策は、なるべく早く取り組んだ方が得策だと、私は説明しています。適応対策をとることで、例えば産業を育成するとか、災害を防ぐとか、魅力的な地域づくりになるからです。遅れれば遅れるほど、災害の被害は大きくなりますし、産業面での適応も遅くなりますから、いかに早く取り組むかが重要なのです。

大塚― その通りですね。

企業の気候変動適応の動きは、スピードが早く、規模も大きく、社会への貢献も大きい

大塚― 先ほど研究面でご紹介いただいた、モニタリングや予測に関するデータを集積することは、農業などの産業の発展や地域おこしにも貢献するのでしょうか。

向井さん― そうですね。水を介する予測という視点から、水資源や灌漑なども考慮しながら、農作物の生産性の予測を行っている研究者もいます。

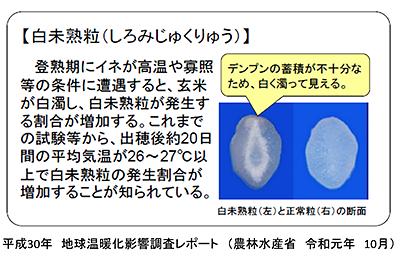

また、お米の白未熟粒といって、うまくでんぷんが蓄積していかない米が増えている原因を追究している研究者もいます。米粒は、でんぷんがきれいに蓄積するときれいな透明になるのですが、花が咲いて受粉する間に気温があるレベル以上になるとうまくでんぷんが蓄積されず、白く濁ってくるのです。この白未熟粒が今増えているのです。気候の変化と白未熟粒の発生に関するモデルを作り、いつまでにどういう新たな品種を入れないといけないかを考えているのです。これも適応策の一つです。品種改良については農研機構(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構)や自治体の農業試験場で行っていますが、われわれは大気汚染影響を含めて生態系や植物を研究しているメンバーがいて、高温影響も含めて気候変動影響を検討し、茨城大学などともいっしょに研究を進めています。

大塚― 現場での研究はご苦労も多くあるでしょう。

向井さん― はい、そうですね。こうした研究は研究者が現場に行って、地元の農家さんといっしょにしています。

大塚― いろいろな研究の話があると思いますが、事業者の取り組みで向井さんが特に関心を寄せているのはどのようなことでしょうか。

向井さん― 個人的な見解になりますが、自治体は自治体で地域の計画をつくり推進するのに対し、企業も生き残りの中で気候変動への取り組みを進めています。その一つに、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)があります。環境に対してより適応した持続可能な企業であることをアピールすることで投資を呼び込むといった好循環を生ませようという、今の世の中の動きを反映しているのです。また同時に、気候変動に合わせて事業活動の継続性を強固なものにしたり、事業関連活動をもって社会の一員として社会的役割を果たしたりする動きも盛んになっています。

こうした動きは、われわれが自治体といっしょに行っているよりも早いスピードで動きますし、その対象はいろいろの企業種に及んでいます。

大塚製薬の例をあげると、従来から製造販売している熱中症予防のドリンクのノウハウを生かして、スポーツの実施者や指導者、暑熱環境下で働く方々や高齢者に向けた熱中症対策セミナーを社員が現場に出向いて実施するなど、地域と連携した活動として進めているのです。

イオン株式会社も、災害時の避難場所や水の供給場所の提供など、地域と連携して取り組んでいます。

こうした活動が、企業活動として行われるという、非常に頼もしい動きが見えてきています。しかもスピードが早くて、規模が大きいので、われわれが研究するよりも、社会への貢献が大きいかもしれませんね。

大塚― そうかもしれませんが、企業の取り組みに刺激を与えるのが研究者の役割ともいえますよね。

向井さん― そうですね。社会を動かす力はその辺にあるという感じがします。

大塚― 「個人の適応」についてはいかがですか。

向井さん― 適応の対象の3つのうちの個人の適応は難しいですね。熱中症から身を守ることが、個人の適応としてよく取り上げられます。

熱中症対策としてのクーラーの利用は、どのようなタイミングでクーラーをつけるかだけでなく、クーラーを「設置する・設置しない」も個人の選択によるわけです。設置する・設置しないの選択に当たっても、適切な情報の提供や補助金のような制度的な誘導策が影響することもあると思います。

それから気になるのは、個人の暑さ対策のための行動として、例えば「去年の同じ時期に大丈夫だったから今日は外で草刈りをしよう」というような感覚でいると、毎年毎年少しずつ暑くなっているのに気づかずに熱中症になる危険性が高まります。こういうことには、ある種の情報が必要だと考えています。災害の場合も、いつどういう避難をするかは最終的には個人の判断に委ねられていますが、「これくらいの雨なら大丈夫だろう」といった判断をされると、実際に適応できないこともあります。このようなことを含め、避難の仕方といった個人の行動に対する情報提供や働きかけが重要な課題になっています。

「気候変動適応」という言葉をぜひ覚えていただきたい

大塚― センターがカバーする範囲は非常に広いのですが、センターができて3年ほどたった現在、これからやっていきたいこと、あるいは今やろうとしていることなどをお話しください。

向井さん― おっしゃる通り、仕事は無限に広がっていくわけです。それに対する一つの方策としては、先ほども少し述べたように、地域適応センターを作って仲間を増やしていくことです。

今現在、市町村に設置されているものを含め45の地域適応センターがあり、自治体内における気候変動の影響や適応に関する情報を集め、行政に役立てる役割を担っています。これらの地域適応センターを全国的に結び、仲間を増やすことで、より細かく、それぞれの自治体でどのような取り組みを進めていけばよいか、いっしょに考えていく枠組みを作ろうとしています。

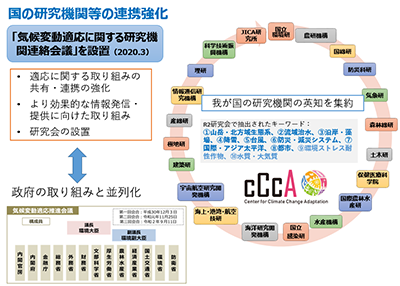

同時に、最初にお話しした通り、国の研究機関でも適応に関する研究に取り組まれているところがたくさんありますので、連携する枠組みを作っているところです。そのような機関は21にのぼります。

大塚― どのような研究機関でしょうか。

向井さん― 気象研究所、農研機構、国総研(国土技術政策総合研究所)、防災科研(防災科学技術研究所)などで、多くはつくばにあります。今後さらに連携を深め、適応研究を進めていこうとしています。

大塚― 今日の話の最初の方で、「適応」を表立って法律の中に書き込んでいるのは、日本以外にあまりないとお話しされたと思うのですが、政府や民間の取り組みも含めて、国際的に見て日本の状況はいかがでしょうか。

向井さん― 枠組みとしてはユニークかもしれないですね。各国でも適応法や適応計画のようなものはもちろんあるのですが、日本は法律として位置づけたことで、全体が動きやすい形になっているといえます。

大塚― その中核に位置するセンターですから、ぜひ、いろいろなことにチャレンジしてほしいと思います。

向井さん― もう一つチャレンジしないといけないのは、国際的な活動です。国環研はさまざまな面でアジア太平洋地域の取り組みを重視しており、気候変動適応でも動き始めています。

アジア太平洋地域には、熱帯から寒帯までありますから、気候変動への適応は大きな課題です。対策を進める中で、日本の技術や情報が役に立つことも多いと思います。実際、気候変動適応センターは、気候変動に関する情報の国際的な共有体制を整備する役割も担っており、すでにAP-PLAT(アジア太平洋気候変動適応情報プラットフォーム)を立ち上げ、技術支援などを含めた情報提供の取り組みを始めています。

大塚― 最後になりますが、向井さんからEICネットの読者に向けたメッセージをいただきたいと思います。

向井さん― 一つお願いしたいのは、「気候変動適応」という言葉をぜひ覚えていただきたいということです。

「適応」について説明していて、「それって何ですか?」と聞かれることがまだまだ多いのです。「やはり緩和が大事だろう」と言われることも多いのです。緩和が大事なのは確かですが、今、気候変動が進んできている中で、適応も非常に重要だということを皆さんに認識していただきたいと感じています。私たちが普段から暑さや災害などに関連して対応していることも含め、気候変動に対してよりうまく生活できるような活動を「適応」と考えていただくことが非常に大事と感じています。

大塚― ぜひ多くの人に伝わってほしいと思います。本日はどうもありがとうございました。

国立環境研究所気候変動適応センター長の向井人史さん(左)と、一般財団法人環境イノベーション情報機構理事長の大塚柳太郎(右)。

この記事についてのご意見・ご感想をお寄せ下さい。今後の参考にさせていただきます。

なお、いただいたご意見は、氏名等を特定しない形で抜粋・紹介する場合もあります。あらかじめご了承下さい。